PHOTOGRAPHIE

LunDIY photojournalisme : croiser les regards sur la photo

Retour sur l’open atelier photojournalisme à la Fabrique Dervallières

Fragil organisait récemment un LunDIY (pour do It Yourself) sur le photojournalisme à la Fabrique Dervallières. L’occasion d’échanger, de créer le débat. Entre théorie et pratique photographique, enjeux du métier, retour sur une causerie passionnée, en morceaux choisis.

18h30. Curieux, initiés, amateurs, professionnels... Trente participants foulent l’entrée de la Fabrique Dervallières. Pas à pas, on prend place dans le réfectoire du bâtiment. Canapés, café, chips, revues sur la photographie : on peut commencer à causer photojournalisme.

Une bonne photo, qu’est-ce que c’est ?

Tour de table. On échange des regards, des sourires. Les participants se présentent, un à un. Du photographe de presse à l’amateur, les profils sont variés. À ces premiers échanges vient se greffer une difficile question. « Pour vous, une bonne photo, qu’est-ce que c’est ? » Chacun essaye de répondre à sa manière. Pour Rachel, elle dégage un sentiment, une émotion : « Quand je ressens quelque chose en la regardant ». Une opinion que rejoint Alice, qui apprécie l’idée d’un photographe en retrait, qui ne se met pas en valeur. De son côté, Ester y voit la possibilité de « suspendre le temps ». Le clic de l’appareil pour « capter l’attention sur un détail, dans un contexte banal mais avec un angle spécial, inattendu », selon Elise.

capter l’attention sur un détail, dans un contexte banal mais avec un angle spécial, inattendu

Olivier déclare que « la bonne photo, c’est celle qui est sur Instagram ! 99 % du contenu est à jeter, mais on y trouve quelques perles. C’est rapide, à la portée de tout le monde. » Quant à Bertrand, il cite le célèbre Robert Capa : « Si ta photo n’est pas assez bonne, c’est que tu n’étais pas assez près. »

De son côté, Orlanda en retient l’aspect tout relatif : « La bonne photo est propre à chacun : selon le photographe, celui qui la regarde, le contexte… » La « bonne » photo : un objet dont chacun peut créer sa propre définition.

21h20. Après une pause bien méritée, pour échanger des bons plans, grignoter et se désaltérer, la causerie continue.

Au fond d’une petite boite en fer, des bouts de papier que l’on pioche pour créer le débat. Retouche post-prod (nldr : post-production), mise en scène, photo volée, propriété intellectuelle, sens de l’image... Des thèmes variés qui virevoltent entre quatre groupes de participants. Certains sujets plaisent, d’autres moins. Finalement, trois problématiques sont choisies : « Argentique, numérique ou smartphone ? », « Quel est le sens de l’image ? » et « Photojournalisme : un métier ? ». Les neurones s’agitent, les idées fusent.

Argentique, numérique ou smartphone ?

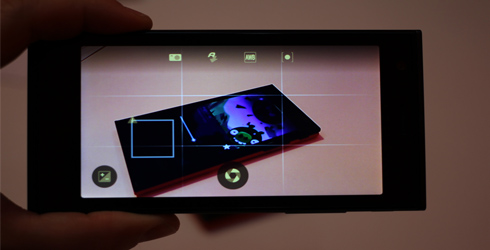

Après un intense brainstorming, Benoit résume l’essence des échanges de son groupe à propos de trois formes d’appareils photo : « avec le numérique, on peut recommencer, sélectionner un mode automatique, etc. Alors qu’avec l’argentique, on doit redécouvrir ses réglages puisque l’on en a pas de prédéfini. (...) Quant au smartphone, il est discret, et permet de ne pas modifier la scène. Cela va accentuer le naturel. Il permet un côté instantané, brut. Instagram uniformise les photos (même filtres, format, etc.) mais cela va de pair avec une démocratisation de la photographie. C’est aussi naturel de prendre des photos que de téléphoner. »

C'est aussi naturel de prendre des photos que de téléphoner

Les autres participants réagissent, du tac au tac. « Avec les smartphones et le numérique, il y a un risque de perdre de nombreuses photos. Disque dur, clef usb, etc. » s’exclame Félix. Et Geneviève d’exprimer que « tout le monde peut poster une info avec. Cela nous rend beaucoup plus indépendant. » D’autres sont plus sceptiques et répondent que « [l’information] est noyée dans un magma d’infos inutiles. Un robinet à merde ! [sic] »

Le sens de l’image

C’est au tour de Georgina de s’exprimer. « Il faut différencier photojournalisme et art. Le photojournalisme induit qu’il y est un sens relativement orienté pour celui qui la regarde, au même titre qu’un article de presse ne peut sous-entendre multiples interprétations : il est anglé. Dans le cas de la photo artistique, les libertés sont plus larges. Le sens dépend de chacun. Le photographe doit accepter que plusieurs interprétations en soient possible. Existe-t-il autant de sens possibles qu’il existe de potentiels spectateurs ?

De temps en temps, on aime creuser, passer du temps devant l’image pour essayer d’y déceler n’importe quel détail qui pourrait permettre de mieux comprendre

(...) De temps en temps, on aime creuser, passer du temps devant l’image pour essayer d’y déceler n’importe quel détail qui pourrait permettre de mieux comprendre l’œuvre, ou de s’en faire une interprétation propre, mais plus précise. Le support influence énormément le sens. Une photo publiée dans Géo ou Gala peut changer de signification. Si la photo est publiée seule, ou dans un panel avec d’autres clichés. Le travail de post-prod peut énormément impacter aussi. »

Les réactions des autres participants viennent enrichir le propos. On y évoque un certain conflit entre le travail de photojournaliste et de rédacteur en chef, l’honnêteté du récit, les a priori face à l’information, la coordination entre texte et image, etc. Bertrand de déclarer qu’ « il y a votre vision de l’événement que vous avez couvert, vous y étiez, mais ce qu’on publie souvent c’est l’image que les gens s’en font, ce que le public veut voir. C’est tout le problème de la presse depuis 1945. »

Photojournalisme : un métier ?

Argent, enjeux sociaux, univers professionnel et juridique. L’heure avance, mais il y a encore tant de choses à dire. « Le photojournalisme est-il mort ? » Les évolutions technologiques, sociétales et politiques questionnent. Le sujet prend aux tripes. On y évoque le manque de temps, la médiatisation de masse, les avantages du journalisme de niche, etc. ValK insiste sur le slow journalism : « Prendre son temps est infiniment plus précieux. » « Le public en a peut-être marre de l’immédiateté. » suggère Geneviève.

D’autres abordent le côté financier de la chose. « Est-ce qu’il faut forcément être rémunéré pour faire l’information ? Certains médias fonctionnent, comme la Lettre à Lulu. » « Le photojournaliste est un métier en train de mourir, les photographes sont payés au lance-pierre et n’ont plus de couverture, de sécurité assurée dans les situations dangereuses. Les passionnés continuent à se rendre dans les pays en guerre pour y faire des photos, mais ce n’est pas pour la rémunération, tout est à leur charge. C’est pour ça que certains sont pris en otage, ils n’ont pas eu la formation et la protection nécessaires. »

De temps à autre, l’humour noir s’immisce dans la discussion : « Si tu meurs en faisant ton métier, là t’auras ton portefolio dans Paris Match ! »

La photographie de presse, malgré son importance capitale est encore trop souvent reléguée au plans sociaux des entreprises de presse. Le sens et le rôle de l’image changent : l’individu devenu media vit une expérience transmedia au quotidien qui fait de l’image un bien commun partagé et commenté sur l’espace numérique. Et ce lundi soir, à la Fabrique Dervallières le photojournaliste, l’amateur et l’artiste croisent les regards sur une idée particulière - celle de cristalliser le réel, en y impulsant sa vision.

Crédits photos : Ditkay2000 (CC), Zac Mc (CC), Pestoverde (CC)

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page