Dossier sur le genre 6/15

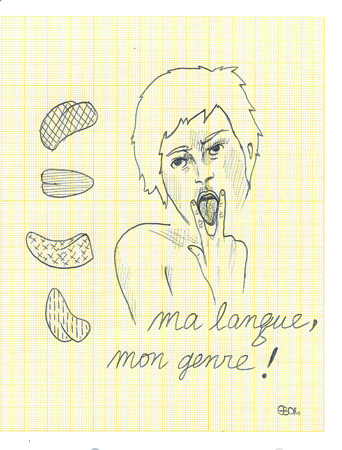

Toi et moi et toustes les autres

Genre et langage : une histoire complexe

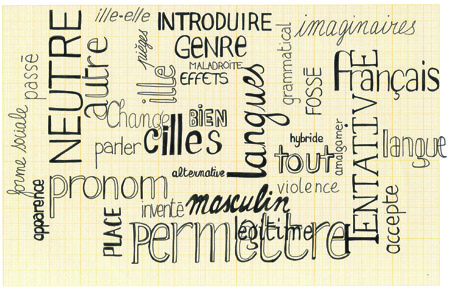

Entre exercice de style et éclairage linguistique, une tentative pour décortiquer les influences complexes et sous-jacentes de la langue française sur la perception de la domination du genre masculin. Et un appel à s’approprier plus que jamais les mots et les postures pour décloisonner langages et rôles sociaux.

Au départ, il y eut la lecture d’un ouvrage. De ceux qui bousculent les codes et chahutent avec vigueur les a priori. Dès l’introduction, son auteur en donne le mode d’emploi : ici, la langue sera au service de la pensée. Triturée, modelée, le mot décrit une chose impossible à classer car dépassant les cadres connus.

Dans « Cyborg philosophie. Penser contre les dualismes. », Thierry Hoquet [1] nous embarque dans une expérience de pensée et de lecture sens dessus dessous, ou le français académique prend un sérieux coup de vieux. On y croisera des termes étranges, des règles de grammaire détournées (aux oubliettes le pluriel masculin !), des pronoms transformés. Une telle expérience de lecture laisse des traces. Et pose les bonnes questions, mettant en lumière ce que jusque-là on n’avait pas vraiment identifié.

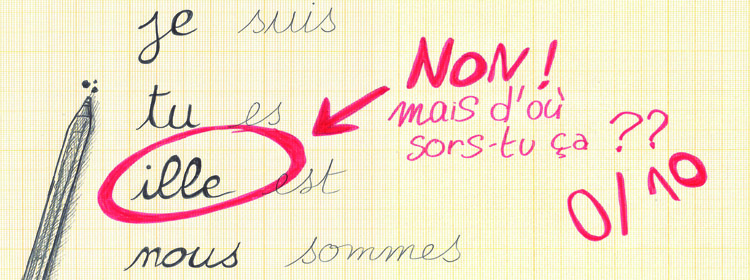

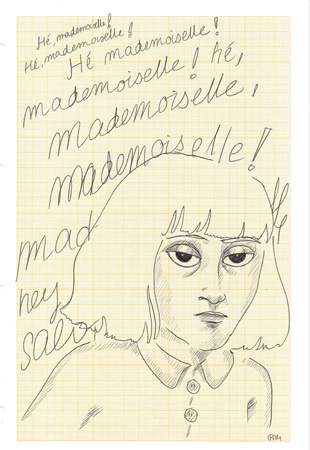

« Qui sait combien de pièges sont cachés dans les langues ! Qui sait tout ce qui passe dès lorsqu’on accepte le genre grammatical, cette chose si innocente et négligeable en apparence ! » Et pourtant, il faut bien parler. Au lieu de il/elle, Cyborg - figure philosophique présente dans l’ouvrage - écrit « ille », au lieu de celui/celle, « cille ». Après tout, Tolkien a inventé mille langues imaginaires, et Cyborg ne pourrait même pas se permettre une seule entorse à la langue ? On jugera qu’il est légitime que la langue change, mais que la tentative de Cyborg est maladroite et criminelle. Que veut-ille ? Introduire le neutre en français ?

Peut-être et peut-être pas. Le pronom neutre existe déjà : par un effet de redondance et de recouvrement, c’est le pronom masculin « il » qui en tient lieu. Comme dans « il s’agit » ou « il y a ». « Ille » n’est pas le pronom neutre : c’est une tentative pour échapper à l’alternative trompeuse du « il » et du « elle » ; tentative pour les amalgamer en une forme hybride. « Ille » s’applique à cilles qui ne trouvent pas leur place dans le monde comme il va : cilles à qui la demande sociale de choisir d’un côté ou de l’autre du Grand Fossé fait violence. »

Parler sa langue, baigner dans ses règles et ses usages, la manier tant et si bien qu’elle fait partie de nous, de notre culture bien sûr, de notre identité. Tant et si bien qu’on n’en perçoit plus précisément les contours et les limites. Pourtant, quand on aborde la question du genre, il devient nécessaire de sortir de ce confort, de cette habitude « naturelle ». Pour envisager de manière plus précise comment notre langue, le français, transmet des conceptions et des codes genrés. Et cela d’une façon plus subtile et sous-tendue qu’on pourrait le penser.

Des règles particulières... et pas si anciennes

Pour cela, il suffit peut-être de commencer par jeter un coup d’œil autour de nous, vers nos voisins européens. Il existe en effet tous les cas de figures concernant les manifestations du genre dans les langues : ainsi du hongrois, qui ne connait pas de genre, de « elle » ou de « lui ». Plus près de nos pratiques peut-être, l’anglais, tout simplement. Les mots et les choses n’y ont pas de genre. Tout au plus un « it » indéterminé (c’est d’ailleurs comme cela qu’on y nomme les bébés). La sexuation des corps ne serait donc pas toujours une donnée pertinente pour toutes les langues. Mais quand on regarde vers l’allemand et son « das », troisième terme utilisé par exemple pour désigner les voitures… ou les jeunes filles non mariées, on voit que l’affaire n’est pas si aisée. Et que la langue n’est jamais neutre quand bien même elle ne désignerait pas toute chose par un « le » ou un « la ».

Qui sait combien de pièges sont cachés dans les langues ! Qui sait tout ce qui passe dès lorsqu’on accepte le genre grammatical, cette chose si innocente et négligeable en apparence

L’illusion ne tient pas un examen même rapide : le langage, au-delà du fait qu’il nous définit en tant que sujets, transmet aussi un ensemble de conceptions du monde. C’est notamment à travers la codification de ses usages que transparaît son aspect politique, par l’édification de règles qui déguisent des rapports de classe ou de genre.

Ainsi, dès la tradition grammaticale latine, les étiquettes des catégories de vocabulaire sont le masculin et le féminin. Mais bien entendu, ces étiquettes ne sont pas du tout pertinentes pour des mots qui ne désignent pas des êtres sexués. Elles semblent de plus particulièrement aléatoires. En outre, même les mots latins de genre neutre se sont progressivement répartis entre masculin et féminin, sans doute selon les terminaisons et la manière dont les gens les percevaient.

Mais c’est l’intervention de l’institution qui va imposer nombre de règles de genre que nous utilisons aujourd’hui avec détachement. Et cela ne remonte pas si loin que ça : ce n’est qu’au 17e siècle que les grammairiens et les lexicographes ont fixé le genre des mots. Comment ont-ils procédé ? Majoritairement, en suivant ce qu’on appelait alors « le bon usage » selon les termes du grammairien Claude Favre de Vaugelas, c’est-à-dire la manière dont la noblesse de cour parlait le français au 17e siècle.

C’est donc l’usage (restreint) de ce groupe social en position hégémonique qui a servi de norme pour fixer le genre des mots, qui pouvait jusque-là être plus flottant dans les autres classes sociales, mais aussi dans les parlers régionaux, eux aussi soumis à un grand ménage linguistique.

Prenons pour exemple la règle du pluriel, illustration frappante d’une non-neutralité de notre langue. Auparavant, l’usage était souvent que l’accord se fasse avec le mot le plus proche : « le verre et la serviette sont poséES sur la table ». L’Académie française est venue imposer la règle que nous connaissons, selon des considérations vraisemblablement plus politiques que pragmatiques. Une manière supplémentaire de rappeler la supériorité sociale des hommes sur les femmes, une évidence à l’époque.

Une autre pichenette pour sortir un peu du mirage ?

En français, le masculin permet toujours d’exprimer le général, l’entier de l’humain, alors que l’emploi du féminin ne permet d’exprimer qu’une « sous-catégorie » : les femmes. Ne dit-on pas (et c’est déjà une bonne chose) « les droits de l’homme » ? Tandis que l’anglais utilise « human rights » : les droits humains. Car l’Homme, en français, c’est les hommes et les femmes.

Ou encore, si l’on affirme « Colette est le plus grand romancier du 20e siècle », ou bien « Colette est la plus grande romancière du 20e siècle » : selon que l’on dise romancier ou romancière, la communauté de référence n’est pas identique. Dans le premier cas, on construit la catégorie des personnes, hommes et femmes, qui écrivent des romans. Alors que dans le second cas, on ne parle que des femmes. Ainsi, on va avoir tendance pour évoquer une situation commune à toute l’espèce humaine à employer le masculin, parce que l’emploi du féminin ne semblera rendre compte que de l’expérience des femmes.

Car l’Homme, en français, c’est les hommes et les femmes

Oui, c’est dérangeant tout ça. On voudrait voir le mal partout qu’on ne ferait pas mieux. Pourtant impossible de refermer les yeux quand on a jeté un coup d’œil à l’ampleur de la tâche. Dans cette entreprise de dévoilement des résonances politiques et sexistes de notre langue, on pourrait continuer à aligner les preuves accablantes. De l’ordre canonique des paires qui font la part belle au masculin (qui n’a pas entendu parler des fameux « Yseult et Tristan », « Juliette et Roméo », « Eurydice et Orphée » ?) à la formulation courante « femelle du » pour parler des animaux, en passant par les noms de métier…

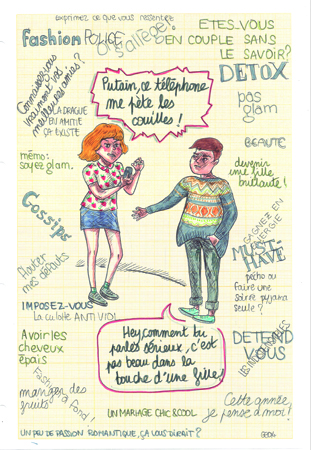

Et au-delà de la structure même du langage, infusée, on le voit d’une vision binaire et orientée des identités, s’étend encore le vaste chantier des connotations péjoratives, expressions toutes faites et stéréotypes présents dans la langue…

Que nous dit l’héritage des études linguistiques ?

Le travail d’élucidation est infini. Les études universitaires interrogeant les rapports entre genre et langage se chargent évidemment depuis des années de remettre en question le présupposé de la neutralité de la langue en mettant à jour la conceptualisation idéologique à l’œuvre dans les constructions grammaticales et le choix du lexique. Cependant, elles sont encore peu nombreuses en France, et parfois marginalisées dans l’univers académique.

remettre en question le présupposé de la neutralité de la langue en mettant à jour la conceptualisation idéologique à l’œuvre dans les constructions grammaticales et le choix du lexique

Aux États-Unis, patrie des gender studies, cela fait déjà quarante ans qu’on y décortique en quoi la grammaire est une discipline au service du pouvoir, ce même en anglais. Dès les années 1970, les travaux fondateurs de Robin Lakoff soutenaient que la différence entre langage féminin et langage masculin reflétait et, en même temps, produisait la position subordonnée de la femme dans la société. Cela a ouvert la voie d’un courant de pensée et d’études, que l’on a coutume de nommer « paradigme de la dominance », et qui postule que la langue participe bien d’un hétéro-patriarcat. Un système politique qui repose sur le caractère « allant de soi » de l’hétérosexualité, une congruence entre sexe, genre et domination des femmes par les hommes.

Dale Spender prolongera ces travaux en s’attardant sur la matérialisation de la domination masculine dans le langage à travers les attitudes discursives (avec entre autres un intérêt pour les phénomènes conversationnels, interruptions, prise et temps de parole, etc.). Ensuite viendront les études liées à la notion de différence, posant que les hommes et les femmes feraient partie de deux communautés linguistiques différentes voire parleraient, plus que des dialectes, des genderlects différents. Dans ce cadre apparaîtra notamment le terme de sexotypes, des stéréotypes communicatifs liés aux hommes ou aux femmes.

Ces dernières approches ont en commun le fait de considérer le genre comme quelque chose qui relève d’une nature humaine profonde – d’une essence. Le genre y apparaît comme allant de soi, comme une essence dont la nature détermine les comportements langagiers. Cette approche essentialiste, pour séduisante et pratique qu’elle soit, présente toutefois de nombreux écueils, qui seront dénoncés par la troisième vague des études de genre. C’est en effet une tendance qui contribue à présenter une vision globalisante, binaire et rigidifiée des personnes, déterminant deux groupes homogènes dont chacun a ses pratiques et accentuant les différences, plutôt que les similitudes. Le genre y est une variable sociale fixe et concrète qui, par un tour de passe-passe conceptuel, s’en retrouve renaturalisé, et les manières de parler du même coup.

Si l’on semble ici s’éloigner un peu de notre préoccupation grammaticale stricto sensu, ces considérations ne sont pas le fruit d’une divagation mentale… mais bel et bien le reflet d’une idée fondamentale lorsque l’on parle de la langue.

Le langage : au-delà des mots…

Car au-delà des mots et des vices de notre beau français en matière de domination masculine, une chose nous apparaît essentielle : le langage n’est pas logocentrique. Traduction : il ne s’arrête pas à la parole, au verbal (au logos : en grec, la parole, le discours). C’est bien pour cela que l’on se retrouve à parler d’attitudes et de postures sociales, parce qu’il est nécessaire de prendre en compte les différentes dimensions du langage. Verbale bien sûr, mais aussi non verbale (visuelle, posturale, gestuelle), et matérielle (espace, objets, etc.). Dans cette vision holistique [2] tous ces aspects contribuent à produire une réalité, et donc construire ou énoncer une réalité genrée.

En d’autres termes, il serait simpliste de penser une relation directe et permanente entre les structures langagières pures et les représentations sociales. La langue est plutôt un outil de médiation qui n’est pas réductible au lexique et aux marques de genre. C’est un ensemble de postures, d’idéologies transmises culturellement et auxquelles nous avons été socialisé-e-s depuis notre enfance.

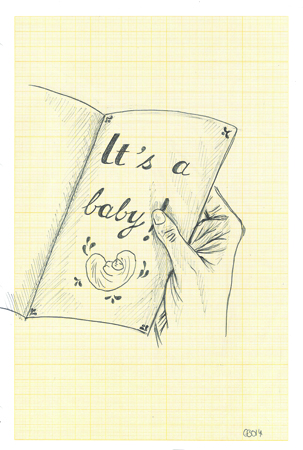

Les insurrections philosophiques s’opèrent au moyen d’opérations grammaticales

Tout comme le genre, un concept qui permet de penser la relation de pouvoir et la dimension construite des rapports sociaux et des entités homme/femme. La question posée est donc avant tout celle de la constitution de soi en tant que sujet dans ses rapports aux autres. On saisit mieux alors que les deux sont indissociables : si le genre peut être analysé comme l’accomplissement, le résultat d’interactions entre des acteurs sociaux (et non comme une essence figée), c’est grâce au langage dans toutes ses composantes que la personne est constituée en tant que sujet genré-e. Dès la phrase du médecin : « C’est un garçon ! ».

Et pourtant, il faut bien parler, nous rappelle Thierry Hoquet.

Alors, pour boucler la boucle, revenons à ses propos, à son utilisation décomplexée du français et aux libertés que tout un chacun pourrait prendre avec ce qui après tout le constitue. « Les insurrections philosophiques s’opèrent au moyen d’opérations grammaticales » assène-t-il.

Qu’il en soit ainsi.

Vu de l’intérieur : détourner sa propre langue

Des rencontres que nous avons pu faire avec des personnes étrangères ressort une indifférence partagée à l’égard des schémas sexistes à l’œuvre dans les tréfonds de notre langue. Ainsi de Nian, une jeune Chinoise, qui nous confie simplement « Il y a tellement de différences : les articles, les conjugaisons, les petits mots comme “de”, “du”, “à”, “dont”, ou encore la façon de construire les phrases… Alors le masculin et féminin pour moi, ce ne sont pas des sexes mais juste une règle de grammaire de plus à respecter. Je suis juste surprise que la langue française soit tellement précise, c’est une langue très carrée ». [3]

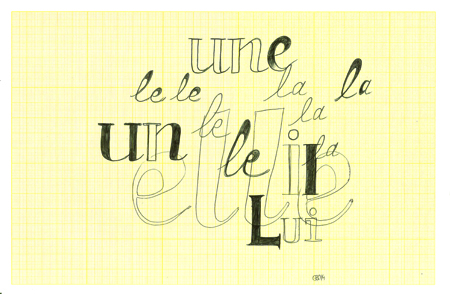

Matthew aussi, Américain d’origine, s’étonne de cette question. « Le, la, un, une, etc. Cela n’avait pas beaucoup d’importance pour moi quand j’ai appris le français au collège, j’ai laissé de côté les genres pour apprendre les mots seuls. Après j’ai réalisé que c’était important de bien savoir ça, enfin surtout à l’écrit, cela peut poser des problèmes, quand j’ai commencé à devoir écrire des dossiers à l’université par exemple. Mais c’est surtout une question de fonctionnalité pour moi, une gymnastique mentale ! En fait, je trouve aujourd’hui que l’anglais est plus flexible en général, le français ne l’est pas autant… C’est tout. »

Pourtant, face aux interrogations, voire aux exaspérations, que peut éprouver une Française vis-à-vis de sa langue, son propos nous pique au vif : « Si j’ai un message à passer aux francophones ça serait surtout c’est à vous maintenant de changer la langue, pourquoi on ne ferait pas ça hein ? »

Et oui, pourquoi ? Certaines s’en chargent déjà et ont entrepris d’apporter des rectifications nécessaires pour commencer le long travail de déconstruction des schémas. Cela peut passer par la déclinaison plurielle (les amiEs, les ami(e)s, les ami.e.s, les ami/e/s, les ami-e-s), la féminisation des noms de métiers, la création de pronoms mixtes et hybrides (ille, cellui, yels à la place de elle/il, toustes pour toutes/tous), la déclinaison tout-en-un (sur le modèle acteurice pour acteur/actrice)… Les possibilités sont aussi vastes que la langue est plastique et évolutive.

Le langage reflète les évolutions de la société et des rapports qui s’y jouent, mais c’est aussi notre construction quotidienne à toutes... Alors, sans jouer à l’œuf et la poule, langue et genre peuvent évoluer de concert, dans un élan stimulant. Il ne tient qu’à nous de commencer. La barrière de l’Académie française ne défendant plus qu’une forteresse fantôme, puisque même hashtag est dans le dictionnaire, une cheffe ou une écrivaine, cela ne saurait vous déranger non ?

Le langage reflète les évolutions de la société et des rapports qui s’y jouent, mais c'est aussi notre construction quotidienne à toutes

Et pendant que nous y sommes, la plasticité, la fluidité ne devraient en aucun cas s’arrêter à la simple réappropriation des mots, mais toute une démarche est à envisager pour libérer le langage : attitudes, corps, gestes, postures, prises de parole... Car oui, la prise de parole engage l’être tout entier et l’identité, celle du genre. Et chaque occasion de s’exprimer sera une avancée de plus loin des automatismes d’un autre âge.

Mais au fait : pourquoi se donner tout ce mal ?

Faites le test : http://areyouafeminist.com/

Georgina Belin

Illustrations : Georgina Belin

Pour aller plus loin dans la réflexion, quelques ouvrages :

• Thierry Hoquet, Cyborg philosophie : penser contre les dualismes, Paris, L’Ordre philosophique, 2011

• Natacha CHETCUTI & Luca GRECO, La face cachée du genre. Langage et pouvoir des normes, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012

• Marina YAGUELLO, Les mots et les femmes : essai d’approche socio-linguistique de la condition féminine, Paris, Payot, 1978

• Claire MICHARD, Le sexe en linguistique. Sémantique ou zoologie ?, Paris, L’Harmattan, 2002

Et un article passionnant de Anne-Marie HOUDEBINE : Trente ans de recherche sur la différence sexuelle, ou Le langage des femmes et la sexuation dans la langue, les discours, les images, dans la revue Langage et Société, n° 106, 2003 (disponible en version pdf ici : http://www.cairn.info/publications-...)

[1] Un long entretien avec l’auteur sur l’ouvrage et ses prolongements http://www.cairn.info/revue-cahiers...

[2] Encore une carte postale de Grèce : “holos”, le tout… cela désigne donc une approche prenant en compte la totalité des aspects d’un phénomène

[3] En chinois, aucun objet ou concept n’est « genré », seulement les êtres vivants. Comme beaucoup de noms sont composés d’unités de sens associées, le préfixe peut venir préciser le sexe, et lorsqu’on ne sait pas, on utilise le mot « seul ». C’est le cas des noms d’animaux. On ne dira pas UN chien mais chien ou chien femelle / chien mâle.

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page