DEBAT SOLIDARITES

La crise en Espagne : créatrice de nouvelles solidarités

2008. L’Espagne est particulièrement touchée par la crise économique. Le chômage des moins de 25 ans, c’est une réalité pour un jeune sur deux. Le Gouvernement réplique par des mesures d’austérité, des expulsions et la répression policière. La population s’organise, entre solidarité et résistance. Plus 20 % de bénévoles en 2012.

Si l’on devait trouver un point positif à la crise, c’est qu’elle a impulsé un mouvement de solidarité à travers toute l’Espagne.

La mobilisation espagnole : vers de nouvelles formes de solidarités

Rappelons que l’Espagne est un des pays de l’Union européenne qui a le moins la culture du bénévolat à l’image de ses homologues allemands ou scandinaves ; peut-être à cause de sa jeune démocratie (1975). On note par exemple une augmentation de 20 % de bénévoles en 2012, principalement des femmes, mais aussi des personnes âgées et personnes en situation de chômage œuvrant pour des associations, organismes sociaux et éducatifs en particulier. C’est un mal pour un bien sachant que la crise a provoqué des coupes importantes dans les budgets des associations.

Dans les rues, la crise est devenue évidente : le nombre de sans-abris, les personnes qui font l’aumône dans le métro, le nombre de distributeurs cassés ne cessent d’augmenter. Pour autant, le Gouvernement ignore ouvertement les protestations – le chef du Gouvernement Mariano Rajoy a affirmé après l’annonce de ses mesures d’austérité que la réforme était plutôt bien passée, malgré l’appel à une grève générale historique.

Désormais, la solidarité ne se cache plus de l’État et affiche fièrement dans les rues ses solutions alternatives contre la crise : « Tu fais la plomberie de ma maison et je donne des cours d’anglais à tes enfants », « j’échange mon studio contre un garage et une voiture » ou encore « je propose de réparer ta voiture et on partage son utilisation ». Voici quelques messages que l’on peut lire sur les murs des maisons, des immeubles, des commerces sous l’appellation chollo (bon plan). On retrouve aussi ces « chollos » sur des blogs dédiés aux « nouvelles façons de gagner de l’argent ». Tout paraît possible, certains évoquent même l’adoption d’un modèle économique à la sioux : mettre toutes ses économies en commun et racheter petit à petit les commerces. Facebook joue aussi le rôle de plate-forme solidaire : on y retrouve régulièrement des pages événements dédiés à des ventes solidaires, notamment en période de fête. Par exemple, un vide-grenier dans la ville de Burgos sur le principe « Achète et donne ! » et dont les bénéfices reviennent aux familles les plus démunies.

Vers une solidarité plus structurée

Des « actes de résistance » ont commencé à se développer en se tournant de plus en plus vers un modèle d’autogestion encouragé par anarchistes et communistes pleins de convictions, mais pas uniquement ; la population latino-américaine — habituée du « système D » — adhère naturellement à ce système. De plus en plus de personnes y voient comme une promesse de se libérer de la dépendance de l’État, du « laissez-faire », et des lois du marché du travail qui les mettent à la merci des employeurs sans aucune protection de leurs droits.

Le mois de mars 2012 a marqué un pas en avant dans la naissance d’une nouvelle solidarité structurée. D’abord, la première publication du journal ¡Rebelaos ! (Rebellez-vous). Le journal réunit toutes les informations sur les différents projets d’autogestion qui sont en train de se monter en Espagne, et qui prennent en compte tous les secteurs de la société : éducation, santé, logement, alimentation. On y parle même de la création d’une monnaie propre et indépendante en Catalogne dont l’indépendance rapidement acquise est directement liée à la crise. Pour citer un de leurs articles : « Grâce à l’autogestion, la coopération et le soutien mutuel, nous pouvons renverser une situation qui est en train de mener à la ruine des millions de personnes. » C’est de ce constat qu’ont vu le jour par exemple des jardins partagés (on est loin des potagers « bobo » qui fleurissent en centre-ville), des lieux de ressource pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité, des « banques de résistance » pour payer les amendes liées aux protestations.

Ces espaces ont vocation à être des lieux collectifs de réflexion, d'entraide et d'organisation en plus d'être un toit pour les personnes expulsées

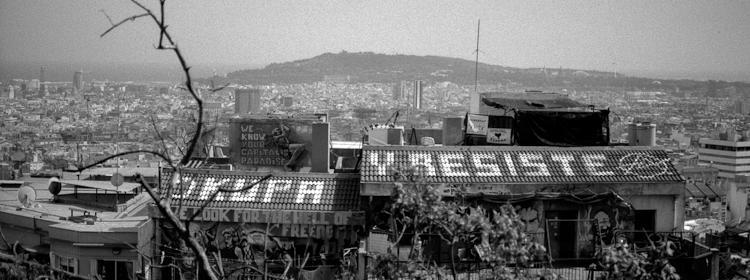

La naissance des « squats » (okupacion) est l’acte de résistance le plus emblématique. Ces espaces ont vocation à être des lieux collectifs de réflexion, d’entraide et d’organisation en plus d’être un toit pour les personnes expulsées. Le « squat » joue un rôle grandissant dans ce mouvement. Les projets d’autogestion ont besoin d’un espace pour se développer et les personnes engagées manquent de moyens pour louer un local. De plus, un grand nombre d’Espagnols n’ont plus les moyens de se loger légalement, la majorité de la population commence à adhérer aux discours du « squat ».

La situation économique pousse en effet de plus en plus de personnes à se rendre à une évidence : le système est rompu et corrompu. Après avoir subi la vision désespérée de l’Espagne, une profonde prise de conscience a guidé certaines personnes vers une alternative économique entre solidarité et résistance. « L’action de réclamer un logement digne requiert une profonde réflexion pour comprendre que ce qui est légitime ne se réclame pas, mais se prend. » Pour ces personnes qui le veulent, mais qui n’ont pas l’expérience ou la connaissance du « squat », des « services de squat » se sont montés dans différents centres sociaux improvisés ; un livre a même été publié à ce sujet, disponible sur le web.

La force du discours « squat » (utiliser ce qui est abandonné pour l’améliorer) et sa capacité de prise de pouvoir (individuelle, par la pratique de l’autonomie, et collective, en renforçant les liens d’entente et d’appui entre ceux qui veulent s’en sortir) ne sont pas entendues par l’État. Le Gouvernement répond par des mesures d’expulsions rapides et violentes grâce à des policiers infiltrés et un discours stigmatisant les squatteurs comme violents et irrationnels.

Des réseaux d’appui se sont donc renforcés pour réagir en cas d’expulsions, d’amendes et de détentions. Le collectif Stop Desahucios (Stop expulsions) s’est ainsi monté pour contrer ces menaces d’expulsion. Entre 2008 et 2011, 150 000 familles ont perdu leur maison. Le collectif apporte un appui « physique » plus que légal : installation de barrières à l’entrée des maisons pour que les personnes ne puissent pas être délogées. La majorité des expulsions se terminent en moratoires ou par des versements d’argent plus ou moins légaux. Loin d’éliminer la menace d’un autre futur délogement.

On peut aussi squatter chez ses parents

Avant d’être confrontée au monde du travail, la génération des jeunes Espagnols doit faire face à la crise. Et pour sortir de cette crise, deux autres solutions : la solidarité familiale ou l’immigration.

En Espagne, la famille a toujours été perçue comme un havre de paix. C’est elle qui prend le relais d’un État Providence relativement jeune dans le pays (années 90) comparé aux autres nations européennes. La famille amortit la crise et aide à réduire les dépenses pour un « traumatisme » moins violent. Depuis le début de la crise, on voit un changement dans les comportements des foyers. Les jeunes ne sont plus pressés de prendre leur envol, on sent une tendance au repli domestique. Pour rappel, la famille est la première des solidarités. La valeur famille s’est développée et renforcée pendant la Guerre civile espagnole ; surtout dans les campagnes où les récoltes et le bétail étaient partagés entre tous. Là où n’arrive pas l’État arrive la solidarité.

Le monde à l’envers

Il y a aussi des projets d’immigration. Ce sont surtout les étudiants qui ont envie de grand air. Les ingénieurs les premiers fuient vers l’Allemagne et la France. D’autres optent pour le « rêve sud-américain ». Et l’on entend l’ironie des immigrés latino-américains : « C’est le monde à l’envers, ils l’ont bien mérité après ce qu’ils nous ont fait. Mais ils ne trouveront pas mieux là-bas. »

Émilie et Anne sont deux Françaises installées à Madrid avouent que c’est dur, mais elles ne sont pas pessimistes pour autant. « La crise n’ôtera pas la joie de vivre espagnole », confie Émilie. Pour Anne, elle pense sérieusement à quitter le pays. Son compagnon espagnol, César, est ingénieur et n’arrive même pas à gagner le SMIC : « il est plus intéressant d’enchaîner les heures de ménage pour avoir un salaire décent », ils vont mettre le cap sur les pays scandinaves.

Même si la crise est plus visible dans l'espace public, eux se sentent plus préparés à l'affronter. Il faut dire qu'ils peuvent compter sur un réseau vénézuélien fort, l'entraide fait partie de leur culture

La famille de Titi est vénézuélienne. Ils ont toujours connu la crise depuis leur installation à Madrid en 2008. Même si la crise est plus visible dans l’espace public, eux se sentent plus préparés à l’affronter. Il faut dire qu’ils peuvent compter sur un réseau vénézuélien fort, l’entraide fait partie de leur culture. Ils vivent au jour le jour entassés dans un petit appartement : Titi travaille non-stop du lundi au samedi (de 9 h à 23 h), la grand-mère a quitté le Venezuela, vendu ses biens pour s’occuper de ses enfants et petits enfants qui sont à l’école et au collège. Parfois, ils veulent retourner au Venezuela comme beaucoup de leurs amis ont déjà fait depuis deux ans et puis ils se disent que là-bas, ce n’est pas forcément mieux. Alors, ils espèrent... La mère vient d’obtenir ses papiers espagnols, une bouffée d’air. Elle peut voir au-delà de la frontière, au-delà du quotidien.

Solidarités et résistances multiples

En avril 2012, neuf lignes du métro de Madrid ont été paralysées par un groupe d’activistes qui a jeté des barrières de sécurité sur les voies. Un communiqué anonyme informait que cette action avait été menée pour protester contre la montée des tarifs du métro (+11 %). Bien que l’action n’ait provoqué ni dégât matériel, ni blessé, la présidente de la Communauté de Madrid Esperanza Aguirre a accusé les protestataires d’avoir mis la vie des voyageurs en danger et a réclamé des sentences jusqu’à cinq ans de prison. Les amendes sont devenues la principale arme répressive du Gouvernement ; elles peuvent facilement dépasser 6000 euros. Pour certains, cette attitude rappelle les années noires de la dictature (une politique qui exige de demander la permission pour protester ou pire qui bafoue le droit de manifester). Ces pratiques obligent les personnes — dont la majorité n’a pas 6000 euros à portée de main — à trouver des manières anonymes de protester, comme « au temps des chaquetas negras ».

La solidarité, c’est un peu comme un origami au fond : elle se plie aux besoins de chacun, se déploie hors de la sphère politique et se replie entre communautés. Le problème, c’est que la ressemblance est parfois trompeuse.

Pauline Vermeulen

Photos

Manifestation à Las Palmas, CC Ricardo SB

Manifestation à Las Palmas, CC Ricardo SB

Marché madrilène, CC Nicolas Vigier

Marché madrilène, CC Nicolas Vigier

Squat à Barcelone, CC Nicolas Vigier

Squat à Barcelone, CC Nicolas Vigier

Sur une plage de Barcelone, CC Nicolas Vigier

Sur une plage de Barcelone, CC Nicolas Vigier

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page