Dossier Fragil : Le numérique demain (1/5)

Politique numériquement incorrecte

Comment penser le numérique de demain ? Quelle est sa place, son rôle en politique, économie, ou encore dans le journalisme ? Pour Fragil, Paul Vassé est allé à la rencontre de spécialistes. Leurs réflexions vous seront livrées dans un dossier en cinq volets qui démarre aujourd’hui, au lendemain de l’adoption de la Loi sur le renseignement, avec "Politique numériquement incorrecte".

La politique joue un rôle majeur dans l’histoire du numérique. C’est le cas en France depuis 1974 avec l’annonce du projet SAFARI (Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus) et sa réponse avec la création de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) en 1978 qui protège les citoyens dans leurs rapports au numérique. Seulement, depuis quelques années, certaines libertés sont prises par le gouvernement pour diminuer celles des citoyens, utilisant toujours les mêmes arguments : lutte contre le terrorisme ou la pédopornographie.

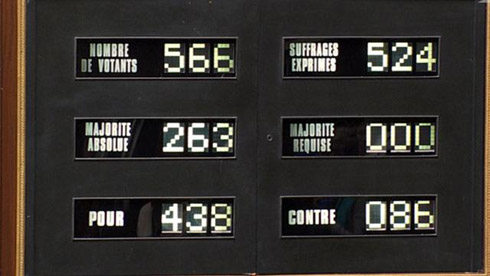

LOPPSI, HADOPI, loi sur la programmation militaire, nombreuses sont les lois souvent qualifiées de liberticides ou privilégiant les intérêts du plus petit nombre. La dernière en date : la loi sur le renseignement. Le projet de loi est proposé à l’Assemblée nationale le 19 mars 2015 dans sa version finale. Elle avait été publiée sur le site 01net quelques jours auparavant. Le 15 avril, un examen en première lecture est effectué, l’article 2 concernant les boîtes noires est adopté à 25 voix pour et 5 voix contre. Malgré les levées de boucliers par les experts de tous les domaines, la loi est votée le 5 mai à 438 voix contre 86, avec 42 abstentions, et définitivement adoptée en juin. Elle est désormais dans les main du Conseil constitutionnel.

Il y a un paradoxe, car le numérique est désigné comme coupable, un lieu où s’échangeraient les informations des terroristes. Mais le numérique, par la surveillance massive qu'il permet, tout étant coupable, devient la solution.

Olivier Le Deuff, chercheur et maître de conférences en sciences de l’information et de la communication rejoint l’avis des experts : « c’est un projet de loi complètement aberrant. » Pour l’élaborer, les politiques ont dû avoir recours à des expertises qui posent question. « Il y a eu consultation de certains experts pas forcément reconnus scientifiquement, il y a eu une tentative d’élocution scientifique dédiée à la cybercriminalité qui a été refusée par l’ensemble des autres disciplines. Il y a une restriction du numérique qui est plutôt vu comme le lieu où le pire commence. Il y a un paradoxe, car le numérique est désigné comme coupable, un lieu où s’échangeraient les informations des terroristes. Mais le numérique, par la surveillance massive qu’il permet, tout étant coupable, devient la solution. » explique le chercheur. Un paradoxe qu’il souligne à plusieurs reprises, car c’est grâce au numérique qu’on pourrait espionner et détecter les comportements suspects.

Le citoyen-suspect

Un autre paradoxe entre en jeu : le choix de considérer le citoyen comme suspect potentiel. Dans le même temps, l’éducation morale et à la citoyenneté entre dans les programmes. Difficile à concevoir quand une telle rupture de confiance entre le peuple et les gouvernants existe. Cette rupture est encore accrue par le gouvernement qui finit par ne plus avoir confiance en ses citoyens et met en place un système de surveillance généralisée.

Le public adolescent, s’il se sait fliqué, va tenter par tous les moyens d’aller voir les sites interdits. Du coup, on va inciter indirectement le public adolescent à aller voir les sites qu’il ne faut pas.

Ce système ne fonctionnera pas correctement selon plusieurs experts et risque même de développer des outils alternatifs qui permettront de se cacher sur le net. Sachant que les personnes mal intentionnées qui ont des activités illicites et qui sont ciblées par ce système savent déjà très bien comment se protéger. On pourrait aboutir à des phénomènes de flicage par développement massif de type dissimulation et un climat de défiance entre les gouvernants et le numérique pourrait apparaître. Cela pourrait aller au-delà avec un modèle extrêmement dangereux, qui serait un modèle prédictif et qui considérerait que, parce que vous avez consulté tel ou tel site, vous êtes un dangereux terroriste.

Ce mécanisme met aussi au jour une méconnaissance du public adolescent par les politiques. Selon Olivier Le Deuff, « Le public adolescent, s’il se sait fliqué, va tenter par tous les moyens d’aller voir les sites interdits. Du coup, on va inciter indirectement le public adolescent à aller voir les sites qu’il ne faut pas. Ce n’est pas efficace et surtout c’est donner plus de pouvoir aux forces de police, et a priori pas qu’aux forces de police si on regarde bien le projet de loi. Sachant que, c’est un peu triste à dire, mais quelque part, on a eu des attentats et on n’a eu aucune remise en cause sérieuse et durable de nos services de renseignements et nos services de police qui ont lamentablement échoué dans cette affaire. On a gardé notre ministre, on a gardé nos responsables de la sécurité qui ont été absolument nuls et finalement sur lesquels il n’y a pas eu de remise en cause. Plutôt que remettre en cause leur propre efficacité, ils préfèrent considérer que les coupables potentiels sont l’ensemble de la population, c’est assez problématique. Sachant aussi qu’avec ce genre de législation, on ne sait jamais trop qui pourrait l’adapter pour d’autres objectifs en termes de pouvoir ni à partir de quel moment un site devient illicite ».

Linstitution de confiance n’existe plus vraiment, elle est aujourd’hui incarnée davantage par les gros acteurs du numérique, Google et autres qui paraissent plus sécurisés que le système public ou étatique.

L’enseignant-chercheur ajoute « On n’a plus confiance dans les États, et pas forcément beaucoup plus dans les gros acteurs du web, mais au final à choisir, je dirais que les internautes feraient bcp plus confiance en Google qu’en l’État. Ce qui signifie que finalement, l’institution de confiance n’existe plus vraiment, elle est aujourd’hui incarnée davantage par les gros acteurs du numérique, Google et autres qui paraissent plus sécurisés que le système public ou étatique. »

« Monsieur Facebook »

La loi sur le renseignement est passée en procédure accélérée. Avec les attentats de janvier, le gouvernement a voulu aller vite en s’appuyant sur l’émotion encore présente dans la population. Cette procédure empêche les députés de revenir sur des articles ou des amendements une fois qu’ils ont été adoptés et a réduit le temps nécessaire entre la proposition à l’Assemblée et le premier examen de six à deux semaines.

Bien que le ministre de l’Intérieur clame travailler sur cette loi depuis longtemps, cela ne l’empêche pas de dire quelques bêtises et d’emprunter des raccourcis. Bernard Cazeneuve a comparé la collecte de données par les boîtes noires à « Monsieur Facebook », on s’indigne du premier, mais pas du second. La vie privée ne serait pas une liberté, même si c’est inscrit noir sur blanc dans les textes des droits de l’homme. Bernard Cazeneuve s’est aussi appuyé sur une jurisprudence qui dit le contraire de ce qu’il veut prouver. Certaines déclarations sont précisées ou corrigées, mais le mal est fait.

Le Premier ministre, Manuel Valls, n’est pas en reste en demandant aux députés d’ignorer les « mensonges », « fantasmes » et « mauvaises foi » des critiques du texte ou en affirmant qu’il n’y a aucun débat à avoir sur les libertés. Nicolas Sarkozy y va lui aussi de sa personne en demandant aux Français de « ne pas renoncer à [leurs] libertés »... mais de « faire un effort ». Le gouvernement a aussi publié un vrai/faux concernant 11 points afin d’aider la compréhension mais, très vite, les médias ont repris ce vrai/faux pour faire le leur ou démonter celui en place.

On a des élites qui ne sont pas des élites du numérique ou très peu. Elles sont au contraire issues de modèles un peu anciens, différents, et n’ont pas intérêt à ce qu’il y ait de nouveaux modèles qui se développent..

Qu’en est-il du ministre ou de la secrétaire d’Etat chargée du numérique ? Comme leurs prédécesseurs, ils sont très effacés, voire absents du débat. Axelle Lemaire a soutenu la loi, mais s’est très peu exprimée. Les ministres et secrétaires d’Etat sont plus présents sur le secteur économique. Pour Olivier Le Deuff : « le numérique s’est imposé dans énormément de secteurs d’activité, et ça ne concerne pas que l’économie et la création de startups, ça devient un enjeu énorme. On a des élites qui ne sont pas des élites du numérique ou très peu. Elles sont au contraire issues de modèles un peu anciens, différents, et n’ont pas intérêt à ce qu’il y ait de nouveaux modèles qui se développent. »

Incompréhension générale

Le décalage entre les politiques et les pratiques réelles est bel et bien présent. Seule une petite partie des députés semble vraiment comprendre tous les enjeux de la loi et posséder le courage de s’opposer à la vague d’approbation. Il faut bien rappeler que la loi légalise des pratiques qui existaient déjà. Plutôt que de condamner ces pratiques, le gouvernement les rend légales sous couvert d’arguments antiterroristes. Mais ces dispositifs, même illégaux, n’ont pas empêché les attentats. Pourquoi cela changerait-il ? On pense alors à une célèbre phrase attribuée à Benjamin Franklin : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux. »

Paul Vassé

Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’un stage mise en place entre le Master "Communication et Information" de l’Université de Nantes et Fragil. Prochain volet : le numérique dans le champs journalistique. Retrouvez Paul Vassé sur Twitter : @not_hochon.

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page