Sociale et solidaire, l’économie 1/4

SCOP et SCIC : de la démocratie dans l’économie

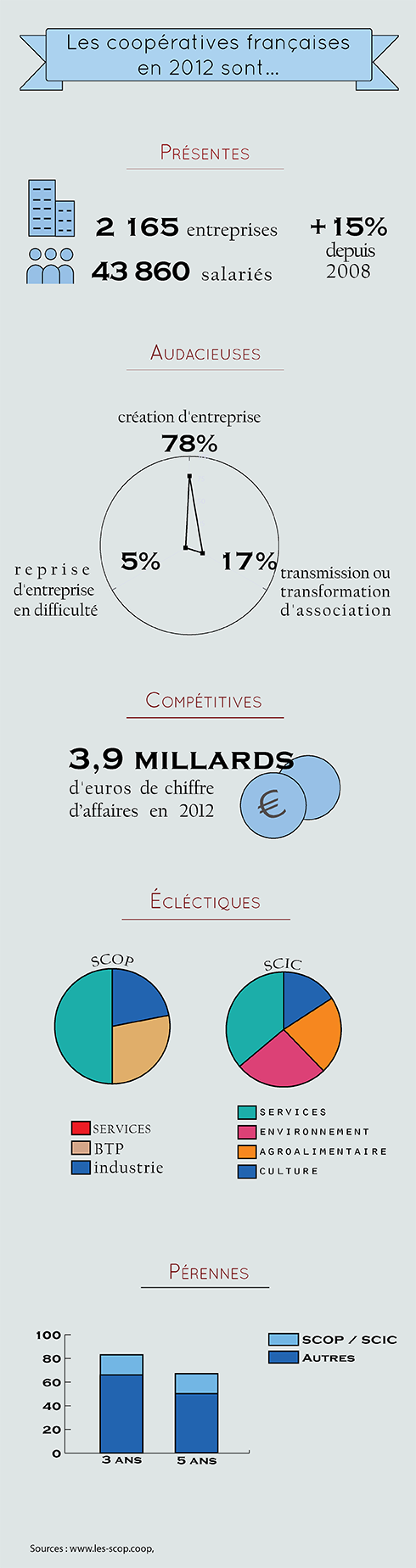

SCIC et SCOP, les sociétés coopératives ont l’ambition et l’aspiration à une société plus durable, plus humaine, et démocratique. Certains y trouvent le moyen de sauver leur entreprise en liquidation ou de faire évoluer leur association, d’autres le font par conviction. Privilégiant l’humain au profit, les questions de solidarité internationale, de développement durable, de conscience collective prennent plus de place. En constante progression depuis leur création, les sociétés coopératives s’intègrent aujourd’hui véritablement au paysage professionnel, avec une pointe d’humanité en plus.

Au sein d’une entreprise traditionnelle, on observe une répartition très hétérogène de la richesse, des pouvoirs et des décisions. Pour nombre de dirigeants, la contrainte de concurrence et de compétitivité induit rigueur, faisant parfois subir à leurs employés des pressions exigeant d’eux rentabilité, profit. La qualité des conditions de travail n’est pas toujours idéale, le dialogue social parfois inexistant, le stress souvent omniprésent : des critères qui déterminent, entre autres, selon l’indicateur Laeken, un « emploi de qualité ».

Une logique de fonctionnement plus « humaine »

Les SCOP (société coopérative et participative) et les SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) favorisent la démocratie, la solidarité et l’équité. En se fondant sur un principe de partage à la fois des pouvoirs, des bénéfices et des risques, les coopératives visent la pérennité de l’emploi à travers des collaborations plus justes et une dynamique collective.

Les coopératives s’appuient sur le partage des responsabilités, mais gouvernance dite « démocratique » ne signifie pas équité parfaite et absence de hiérarchie : tout navire réclame capitaine, maintenant le cap et orientant l’équipage. C’est le rôle du dirigeant, élu par l’ensemble des salariés associés (co-entrepreneurs qui détiennent l’entreprise), et dont la voix a le même poids en assemblée générale que celles des autres. Les décisions principales sont donc prises collectivement, les initiatives du quotidien endossées par le dirigeant.

Les coopératives favorisent la démocratie, la solidarité et l'équité

Le premier objectif d’une coopérative n’est pas lucratif : la majeure partie de ses bénéfices (environ 45 %) est réinjectée sous forme d’investissement dans le développement de l’entreprise, une part est reversée aux associés sous forme de dividende dans une logique de justesse, la dernière est répartie entre l’ensemble des salariés. Cependant, et pour déconstruire certaines suppositions, il faut rappeler que si l’aspect humain prime sur celui de la rentabilité, il ne le remplace pas. Humanité et profit ne sont pas incompatibles et les coopératives n’en sont pas moins puissantes : elles sont soumises à la concurrence et aux contraintes de développement, de rentabilité et de compétitivité au même titre que les entreprises traditionnelles.

Toutes ces conditions sont réunies dans l’optique de collaborations plus justes et une meilleure qualité des conditions de travail. Environ 80 % des salariés de l’ESS s’estiment « satisfaits de leurs conditions de travail », selon un sondage effectué par la mutuelle Chorum, en collaboration avec le CSA. Néanmoins, le bilan en reste mitigé. Ce sondage met en lumière des disparités : l’indice de satisfaction des salariés dans l’ESS est de 6,3 sur 10, contre 6,1 hors ESS, soit légèrement plus élevé. On s’aperçoit que les valeurs véhiculées par l’ESS sont davantage présentes dans des structures de petite taille, et peinent à perdurer dans les grandes entreprises : l’indice de satisfaction est de « 6,6 sur 10 dans une structure de moins de 20 salariés, contre 5,5 dans celles de plus de 500 salariés » selon le sondage Chorum.

À qui s’adressent les sociétés coopératives ?

Les sociétés coopératives s’accordent à tous les secteurs tant que les valeurs de démocratie et d’égalité sont partagées.

Les entrepreneurs qui souhaitent créer une économie différente basée sur des principes plus humains apprécient les valeurs et modes de gouvernance des SCOP et SCIC. Exonérées de taxes professionnelles, les sociétés coopératives encouragent l’entrepreneuriat.

De même, une coopérative s’avère être une opportunité pour les associations qui ont évolué et pris de l’ampleur, avec de nouveaux projets et de plus grandes ambitions, qui souhaitent se reconvertir en conservant leurs principes.

Les employés d’une entreprise en difficulté ont également la possibilité de la reconversion vers une coopérative. La loi de 2013 sur l’ESS initiée par Benoit Hamon (avec pour objectif de « doubler en l’espace de 5 ans le nombre de SCOP existantes en France ») oblige les dirigeants à informer leurs salariés d’une liquidation deux mois à l’avance, donnant donc la possibilité aux salariés de conserver leur emploi en reprenant leur entreprise sous forme de SCOP.

Les sociétés coopératives s’accordent à tous les secteurs tant que les valeurs de démocratie et d’égalité sont partagées

Selon l’Express, « 60 à 70 % des reprises d’entreprise au tribunal par les salariés passent le cap des cinq ans ». Pour certains, l’expérience reste un mauvais souvenir. Cela nécessite de s’adapter rapidement aux valeurs insufflées par les coopératives et plus généralement celles de l’économie sociale et solidaire. Travailler et décider collectivement, au maximum sur un pied d’égalité, ne plus faire de « profit » le maitre mot, entretenir un dialogue social entre les membres de l’entreprise… Autant de principes qui ne sont pas nécessairement inhérents à une société traditionnelle et qu’il peut être difficile d’intégrer au pied levé.

Certains entrepreneurs voient dans ce statut de coopérative l’occasion de prolonger les valeurs promulguées par le fondement et l’activité même de leur entreprise (culture, développement durable, réemploi, agriculture biologique, service à la personne, insertion…).

Les sociétés coopératives fonctionnent en réseau, dans une logique de filière où des organisations telles que la Confédération générale des SCOP ou la CRESS accompagnent et conseillent les coopératives sur des problématiques de développement, de financements et de formation. L’Union Régionale des SCOP est l’un de ces réseaux. Cette filière pratique un suivi de développement et un appui dans la création des nouvelles SCOP, et réalise des études concernant les SCOP et les SCIC de l’Ouest. Martin Delatte, chargé d’étude et de développement à l’Union Régionale des SCOP à Rennes compte « 390 sociétés coopératives » dans l’Ouest, « un chiffre globalement en croissance sur les dernières années ». Selon lui, si « la solution SCOP est de plus en plus étudiée par des porteurs de projets, qu’ils soient en création ou en reprise d’entreprise » c’est entre autres grâce à une « meilleure connaissance de la part des créateurs et repreneurs d’entreprises » qui sont séduits par un « un système de valeurs, un mode de fonctionnement et de gouvernance, qui permet d’intégrer tous les associés aux projets de développement de l’entreprise ». Les entreprises en difficulté qui choisissent la reprise en société coopérative se tournent « vers des SCOP essentiellement, les SCIC étant plutôt des transformations d’associations ou des structures créées ex-nihilo ».

Concrètement, quelles différences entre SCIC et SCOP ?

Contrairement à la SCOP, la SCIC n’appartient pas exclusivement aux salariés associés, mais également à des bénéficiaires (clients, usagers…) et des contributeurs (associations, collectivités…), en clair, tous ceux qui souhaitent s’y investir.

Si concilier activité et fonctionnement même de l’entreprise se présente comme possibilité pour une SCOP, c’est une condition sine qua non dans le cas d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). En effet, la loi de 2001 encadrant les SCIC stipule que leur finalité est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ».

Les SCIC s’ancrent davantage dans une politique territoriale, favorisant les circuits courts : 48 % s’inscrivent dans une zone communale ou intercommunale et 35 % au niveau régional selon un rapport de l’organisation des SCIC. Les terrains d’activités « d’utilité sociale » sont variés : économie locale, commerce équitable, enseignement…

la SCIC a pour finalité la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale

Les caractéristiques et le fonctionnement de la SCIC sont donc proches de celles de la SCOP (gestion démocratique, intérêt non lucratif…), à quelques caractéristiques près qui poussent plus loin encore que les SCOP l’aspect coopératif, collaboratif.

Quelques témoignages d’expériences coopératives :

Araïs, à Nantes, spécialisée dans l’accompagnement de structures (collectivités, entreprises…) concernant des problématiques liées au développement durable et à la consommation responsable. Sébastien Guimard et ses deux associés ont fait le choix de transformer leur association en SCOP. Sébastien Guimard, gérant de la SCOP explique « notre activité devenait une activité très professionnelle qui s’inscrivait dans un marché, et pour s’engager pleinement dans la concurrence et en respecter les règles, il était intéressant de se structurer en entreprise ». Sébastien Guimard présente cette transition comme assez naturelle, avec la volonté de conserver des valeurs entre autres « en termes de gouvernance, qui sont très proches entre association et coopérative ». Il ne considère pas avoir rencontré de difficultés particulières dans cette transition, notamment grâce à l’accompagnement du réseau des SCOP, « qui nous a guidés du côté formalisme (pour mettre en place les statuts, etc..) ». « Pas trop de difficultés non plus, car c’est un projet dont nous parlions depuis 3 ans en conseil d’administration, à l’assemblée générale… Il était murement réfléchi ». Il ajoute : « Nous avions aligné le modèle fiscal de l’association à celui d’une entreprise (assujetti à la TVA, comptabilité tenue par un économiste…) », ce qui a également facilité la transition. « En 2006 nous étions trois associés qui partagent les mêmes valeurs, portés par l’énergie de se transformer. Aujourd’hui c’est un peu différent, la coopérative a un atout majeur, le partage entre les salariés et les salariés associés sur le projet d’avenir et l’implication. Cependant, il faut rester très vigilant à faire vivre la vie coopérative, en plus de la vie professionnelle et du métier. » Sébastien Guimard pointe du doigt une difficulté que rencontrent nombre de coopératives : « même quand on a la tête dans le guidon, il faut veiller à faire vivre des temps d’échange, maintenir une relation différente avec les collaborateurs. ». Il affirme que « pour ce qui est du développement d’une entreprise, d’une activité sur le territoire, il y a peu de différences entre une coopérative et une autre entreprise, les règles de concurrence sont les mêmes ».

Même quand on a la tête dans le guidon, il faut veiller à faire vivre des temps d’échange, maintenir une relation différente avec les collaborateurs

Élisabeth Batardière est chargée de mission à la SCIC Énergies partagées spécialisée en énergies alternatives. Elle affirme s’être tournée vers un statut coopératif parce qu’« il permet de mettre les personnes en position d’acteur décisionnel au niveau des activités et des choix financiers », c’était également l’occasion « de mettre en cohérence les idées et les actes, représenter une démarche déontologique ». Le choix d’une SCIC plutôt que d’une SCOP a « été voulu parce que nous voulions croiser des sources de financements à la fois publics et privés et mixer l’engagement politique local à celui des citoyens afin d’œuvrer ensemble, dans un même objectif ».

le statut coopératif est l'occasion de mettre en cohérence les idées et les actes, représenter une démarche déontologique

Comme Sébastien Guimard, Elizabeth Batardière note le risque d’une perte de vitesse dans la vie coopérative « au bout de sept ans nous avons du mal à toujours trouver autant d’énergie humaine, alors que les idées ne manquent pas », entre autres faute de « moyens financiers supplémentaires ». « L’engagement politique de départ n’est plus le même aujourd’hui et nous n’avons plus de soutien des élus dans nos projets, ni dans la réflexion. Les élus viennent d’être localement fortement renouvelés, nous allons prendre le temps de les mobiliser à nouveau puisque notre souhait était de démarrer avec de l’engagement de tout un chacun, pas seulement avec les salariés prêts à investir dans une activité ».

Soledad Ottone, responsable communication et associée dans la SCOP l’Atalante, maison d’édition nantaise, raconte son expérience de transition du statut d’entreprise traditionnelle à celui de société coopérative : « jusqu’en 2012 nous étions une SARL normale » avec comme particularité cependant que « tous les employés pratiquement étaient déjà associés ». « Le fondateur de l’Atalante voulait prendre sa retraite, mais tenait absolument à ce que l’Atalante reste indépendante et qu’elle perdure ». Tous les salariés étant d’accord pour transformer l’entreprise en SCOP, et « chacun a acheté une part ». « Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières, si ce n’est que cela représente beaucoup de travail et de préparation pour créer les statuts, nous avons beaucoup réfléchi ensemble : définir les bases semble être les clés de la réussite ». Le fait que les salariés soient déjà associés a permis une transition assez naturelle, Soledad Ottone complète : « nous avions déjà tous le même salaire par exemple, il y’avait déjà l’esprit, ce qui a certainement facilité la chose ». De plus, elle affirme avoir bénéficié « du soutien et de l’accompagnement de l’URSCOP (ndlr : Union régionale des sociétés coopératives) » .

Il faut « faire preuve d’adaptation, même s’il y avait une ambiance plus horizontale que verticale en général dans l’entreprise, il y avait tout de même une structure hiérarchique historiquement présente. Aujourd’hui, il y a toujours deux dirigeants avérés, mais la manière de travailler et de réfléchir a changé, nous mettons davantage en commun et nous prenons les grandes décisions ensemble pendant des réunions mensuelles, chacun est au courant de ce qu’il se passe ».

Marie Lebreton

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page