60 ans de la revue cinéphile «  Positif  »

Michel Ciment : « Kubrick a commandé 450 de mes ouvrages  »

Michel Ciment nous accorde humblement une interview dans le cadre du festival Premiers Plans d’Angers. Il vient de donner une master class sur l’oeuvre de John Boorman, avec extraits de films à la clef et commentaires éclairés de John Boorman. Grand succès auprès du jeune public scolaire et des cinéphiles avides de connaissances. Pour preuve, la mini-émeute dans le grand hall de la cité des Congrès causée par sa séance de dédicaces Michel Ciment avec John Boorman.

Voilà donc the master pour une interview sans faux-fuyant et toujours pleine d’allant d’un maître de 74 ans.

Fragil : Dans quel cadre intervenez-vous pour le festival Premiers Plans d’Angers ?

Michel Ciment : C’est le directeur du festival d’Angers qui m’avait demandé d’intervenir pour ce festival à Cannes, sachant que j’avais déjà écrit un livre sur John Boorman.

Vous intervenez aussi dans le cadre des 60 ans de Positif. Revue créée en 1952 à Lyon, qui se définissait, à l’origine, comme provinciale et beaucoup moins parisianiste que Les Cahiers.

M.C : En effet, son créateur Bernard Chardère constatait pour l’époque que le cinéma n’était pas considéré comme un art majeur ou sérieux ; on parlait d’ailleurs de vieux films en termes péjoratifs. On ne dit pas, par exemple, un vieux tableau de Velasquez ou une vieille symphonie de Mozart. Bernard Chardère et ses amis voulaient donc mettre à l’honneur les films et le cinéma au même niveau que les autres arts. On a été ainsi les premiers à faire un dossier sur Jean Vigo (avec des correspondances ou des témoignages) ou à saluer de nouveaux cinéastes comme John Huston ou Jerry Lewis. Positif a été donc précurseur dans beaucoup de domaines cinématographiques.

Peut-on dire que Positif se porte bien actuellement, comme revue papier ?

M.C : Oui. On ne peut pas comparer cela avec les tirages d’il y a 30 ou 40 ans. On tirait alors seulement à 3000 exemplaires. Depuis un an, depuis que Acte Sud et l’Institut Lumière ont repris la revue, on tire à plus de 10 000 exemplaires.

Positif a été donc précurseur dans beaucoup de domaines cinématographiques

Et cela met donc à mal l’idée que les revues papier cinéma sont vouées à disparaître face aux critiques et sites Internet...

M.C : Oui, je crois que l’on va vers deux phénomènes. D’un côté des critiques ciné liées à des news-magazine ou des sites web — critiques faites à la va-vite, sans véritable réflexion critique. De l’autre, des revues beaucoup plus spécialisées qui proposent des dossiers plus thématiques, très pointus et que l’on ne retrouve pas sur Internet. Par exemple, dans Positif, on a fait 26 pages sur l’Opéra au cinéma ou alors le cinéma de René Clément ou même le cinéma muet américain des années 1920.

Pour en revenir aux 60 ans de Positif, vous étiez finalement présent partout en France.

M.C : On était partout en effet. On était à des festivals comme Amiens, à Arras, à Annecy, à Montpellier, à La Rochelle. On a été à San Paolo au Brésil, à New York, à Brooklyn (à l’académie de musique), à la Cinémathèque suisse de Lausanne, à la Cinémathèque d’Athènes, au festival de Turin, à la Cinémathèque belge de Bruxelles, à la villa Médicis à Rome, à Barcelone. Revue qui est aussi très connue aux États-Unis.

Même aux États-Unis ?

M.C : Absolument. La revue est connue de beaucoup de gens, des metteurs en scène, des directeurs de théâtre, de cinémathèque ; ils sont abonnés. Même s’ils ne comprennent pas le français, ils la regardent, regardent les sommaires et apprécient les images.

J’ai remarqué que ce qui faisait l’originalité et la spécificité première de Positif, c’est qu’il n’y avait pas de rédacteur en chef, c’est vraiment la collectivité qui décide.

M.C : Absolument, on se réunit tous les dimanches après-midi depuis 60 ans, car les rédacteurs sont bénévoles ; les gens travaillant la semaine, on ne peut pas faire de réunion avant. En semaine, il y a aussi des séances, des projections le soir, donc on n’a pas trouvé mieux que de se réunir le dimanche et toutes les décisions sont prises collégialement. On discute des films, on organise des projections pour nous, on recommande tel opéra, on décide de tel ou tel article sur tel film.

On connait l’opposition historique entre Les Cahiers du cinéma et Positif. Vous auriez dit lors d’une interview, que Les Cahiers engendraient des auteurs et Positif plutôt des écrivains, vous confirmez ?

M.C : Oui, c’est vrai, Positif n’a pas engendré beaucoup de cinéastes. Il y a eu Ado Kyrou qui a réalisé deux films.

Et Bertrand Tavernier ?

M.C : Bertrand Tavernier était d’abord attaché de presse, il a beaucoup écrit à Positif, mais pas exclusivement. Il a aussi écrit à Présence du cinéma, aux Cahiers du Cinéma. Bertrand Tavernier a réussi à rentrer dans toutes les rédactions de l’époque et ainsi défendre les cinéastes, les films qu’il préférait. C’est vrai qu’à Positif, nous avons eu des rédacteurs de talent, de futurs écrivains, de futurs poètes aussi. Je peux citer des gens comme Emmanuel Carrère, Patrick Rambaud, Gérard Legrand ou même Frédéric Vitoux, membre de l’Académie française...

Ce qui fait aussi la richesse de Positif, c’est que vous n’avez pas été dans les dérives négatives des Cahiers, à travers l’histoire, que ce soit le structuralisme ou le maoïsme des années 1970.

Ce qui se passe, c'est que Positif a toujours réagi à la notion de plaisir. Les films qui nous donnent du plaisir, on va écrire dessus

M.C : Ce qui se passe, c’est que Positif a toujours réagi à la notion de plaisir. Les films qui nous donnent du plaisir, on va écrire dessus. Nous réagissons d’abord à des films et à leurs propos. On écrit sur des films par plaisir. Or, il n’y a aucun plaisir à faire de la sémiologie ou du structuralisme. On est passé par toutes les modes (idéologiques ou politiques) et Positif a su dépasser cela. On a, par exemple, défendu le cinéma américain du début des années 1970, alors que le cinéma américain, à l’époque, était ostracisé du fait que les USA faisaient la guerre au Vietnam. Alors que bon nombre de cinéastes américains n’avaient rien à voir avec cette guerre. Je pense à Coppola, Scorsese ou Robert Altman. Ils étaient même très critiques vis-à-vis de cette guerre.

Il y avait chez les Cahiers de l’époque l’idée que le cinéma américain était d’abord un cinéma impérialiste.

M.C : Pas du tout, le grand cinéma américain n’est pas du tout impérialiste. Nashville d’Altman ou La Ballade Sauvage de Terrence Malick sont d’abord des films critiques sur les USA, ils critiquent la CIA, le machisme américain, le comportement à l’égard des Noirs, l’esclavage... Il est impérialiste peut-être, car il est joué dans beaucoup de salles à travers le monde ; le cinéma russe se voulait impérialiste aussi, mais personne n’allait voir ce type de films dans les salles des pays de l’Est, car ils étaient foncièrement mauvais.

Ce que l’on peut dire aussi sur Positif, c’est que la revue a su diversifier ses supports papier avec la publication de livres d’entretien avec les auteurs, des documentaires ou des collections de films.

M.C : On a fait effectivement publier des anthologies de textes parus dans Positif et des livres d’entretien.

Ce que j’aime aussi dans cette revue, c’est que vous n’avez jamais ostracisé des cinéastes ou oublié des cinéastes « au creux de la vague » ou ne pouvant pas tourner. J’aimerais revenir sur l’accueil critique de vos livres cinéma ; êtes-vous surpris par cet accueil ?

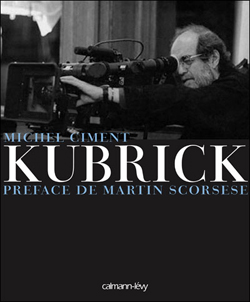

M.C : Je n’ai pas eu à me plaindre ; j’ai toujours eu un très bon accueil des médias. Je n’ai pas eu d’attaque directe sur mes livres sur Rosi, Kazan ou Kubrick. Au contraire, j’ai polémiqué avec les critiques, ce que j’appelais « le triangle des Bermudes » c’est-à-dire Les Inrocks, Le Monde et Libération, une sorte de doxa, de « prêt-à-penser » de l’époque. C’est plutôt moi qui ai engagé le fer, on n’a pas engagé tellement le fer contre moi.

J’ai lu une critique des Inrocks sur votre KubricK qui était très louangeuse

M.C. : Oui, oui absolument, je n’ai pas eu à me plaindre pour le Kubrick.

L’article en question considérait que votre livre Kubrick, on pouvait le prendre ou le lire sous plusieurs facettes ou sens, tant sur le plan des images, des décors ou du jeu des acteurs.

M.C : Les cinémas de Kubrick et de Boorman sont très polysémiques. Je pense qu’un critique doit avoir la culture générale d’un bon cinéaste. Si vous parlez de Kubrick, il faut connaître l’histoire du XVIIIe siècle avec le film Barry Lyndon, il faut connaître la cybernétique pour 2001 ou les futures technologies. Il faut soi-même faire ses recherches. Là, je vais faire une conférence sur l’esclavage pour le musée du quai Branly, je vais donc faire des recherches sur ce thème, ça me passionne. Je crois que l’on reste éternellement étudiant. J’ai été pendant 30 ans professeur, d’abord en lycée puis à l’Université ; je n’ai pas changé, je suis resté éternellement un étudiant. Je prépare mes articles exactement comme lorsque j’étais étudiant où je préparais une dissertation. C’est, je pense, la même chose pour les bons metteurs en scène.

Avez-vous eu des échos sur l’accueil de vos livres par ces cinéastes ?

M.C : Ils ne m’en ont pas parlé directement. Je sais que Kubrick a aimé mon livre, il en aurait commandé 450 ouvrages pour son entourage. Ça m’a fait très plaisir, son beau-frère m’a confirmé qu’il avait apprécié mon livre. Il ne m’a pas tout de même pas dit qu’il avait découvert des choses sur son oeuvre grâce à moi. Le critique est là aussi pour donner des connaissances, des lumières sur une oeuvre, pour enrichir la vision des téléspectateurs sur l’œuvre d’un cinéaste. On lit une œuvre, un livre pour enrichir ses connaissances sur ce cinéaste. Souvent, les critiques actuels font du ressenti : je me suis ennuyé, j’ai aimé ou pas aimé, je donne des étoiles dans une revue... Ce n’est pas ça un critique. Pour moi, être un bon critique, c’est de donner les raisons d’aimer ou alors donner aux cinéastes les clefs pour mieux comprendre un de ses films. Exemple de Chabrol qui avait lu une critique de Jacques Demeure dans Positif qui lui avait fait comprendre pourquoi son film était raté. Un cinéaste peut donc apprendre des choses des critiques.

Revenons en 2013, on peut constater qu’à l’heure actuelle, des films américains sortent comme The master de Paul-Thomas Anderson, Django Unchained de Tarantino ou Lincoln de Spielberg ; des films qui interrogent l’histoire et l’état actuel des USA.

Je sais que Kubrick a aimé mon livre, il en aurait commandé 450 ouvrages

M.C : Absolument, c’est la grande tradition du cinéma américain. Je viens de faire un éditorial sur le cinéma américain à paraître dans le prochain numéro de Positif ; ce que j’écris c’est que ce qui est frappant pour tous ces films récemment sortis c’est que les Américains s’interrogent beaucoup sur leur passé. Un passé violent souvent. Les Français font plutôt des films patrimoniaux sur leur passé et c’est beaucoup moins critique, et pas le même genre de film. Ce sont souvent des histoires personnelles qui se passent dans le passé. Les films américains traitent directement d’Histoire avec un grand H ; ce sont des films qui interrogent l’Amérique que ce soit Zero Dark Thirty sur la traque de Ben Laden... The master, c’est l’Amérique de l’après-guerre et la naissance de la scientologie... Django Unchained c’est l’histoire de l’esclavage à coupler avec le film de Spielberg.

C’est vrai que, par exemple, dans les films de Mallick, on retrouve l’individu face à la grande Histoire

M.C : Absolument, on le voit bien dans La Ligne Rouge.

Et alors les prochaines thématiques et numéros dans Positif ?

M.C : Ce sera le dossier consacré à Angelopoulos, qui est mort il y a un an. Un metteur en scène que l’on a beaucoup défendu à Positif. J’ai fait une interview de lui il y a 3 ans alors qu’il tournait son dernier film, La poussière du temps qui sort enfin en février 2013 en France. Yannick Lemarié a écrit un très beau texte sur ce cinéaste.

Propos recueillis par Dominique Vergnes

Crédits photos :

Bannière : Michel Ciment au Salon du livre en 2010 - Wikimedia CC

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page