DÉBAT QUARTIER

Droit de cité

Medias et quartiers populaires en circuit fermé

La statistique produit du chiffre, les médias de l’image. Ces deux données servent aussi bien la Politique de la Ville que les médias dans l’analyse de la situation des quartiers populaires. Le fait social produit le fait générateur du journaliste, qui à son tour produit du fait social. Des éléments de réflexion suite à l’intervention de Fragil sur le plateau de TéléNantes.

Les quartiers populaires, le Far-West. Du Far-West, on n’en retient que les règlements de compte et cette absence de loi. Pas la ruée vers l’or, ici il n’y aurait rien à trouver, aucun espoir possible. Pire : ils condamneraient l’individu dans son développement : en tête le chômage (28 % contre 20 % dans la métropole) et cette incontournable image. Image de marque, image du quartier. De dispositifs en dispositifs, de Contrat Urbain de Cohésion Sociale à la Politique de la Ville (dont les premiers chiffres au national ne vont pas dans le sens de la marche), les tentatives sont nombreuses pour améliorer cette image, comme corollaire d’un meilleur vivre-ensemble. Attention ici : les intentions sont louables et on ne peut qu’encourager cette volonté politique qui fait des quartiers populaires un enjeu d’avenir. A voir maintenant quant au mode opératoire.

Mécontentement. De la classe politique, des habitants, des travailleurs sociaux au contact direct des populations. Une maison de l’emploi qui brûle, c’est automatiquement la majorité de la population qui se retrouve sans relais, sans institution auprès de laquelle se renseigner et faire valoir ses droits. C’est un acte éminemment condamnable, de fait. Plus, un traumatisme qui vient enfoncer des portes ouvertes, alimentant la représentation et l’imaginaire autour des quartiers à risque, des quartiers chauds, des quartiers populaires.

D’ailleurs, on remarquera l’abondance de termes pour distinguer les réalités sur les quartiers populaires. D’où l’étonnement du coordinateur du journal de quartier Couleur Locale quand on parle d’information dans les quartiers. Sans juxtaposer « populaire » ou « d’habitat social », la référence aux Dervallières ou Bellevue n’est pas évidente. Un quartier vu de l’extérieur, est forcément populaire ou chaud. De l’intérieur, il est juste un quartier. Comme un autre.

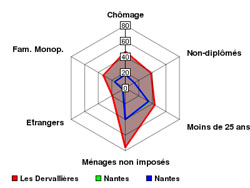

La statistique et l’image comme mètre-étalon

Partons de la statistique. Six indicateurs sont utilisés pour quantifier la vie d’une, encore une nouvelle appellation, Zone Urbaine Sensible. Dans l’ordre, les voici : démographie, activité, scolarisation et formation, nationalité-immigration, ménages et logements. En croisant ces chiffres, nous arrivons donc à une description de la réalité socio-économique d’un quartier, d’ailleurs transversale à l’ensemble des quartiers au national. Maintenant : tout repose dans la comparaison avec le référentiel moyen sur la métropole. Au regard des chiffres, les quartiers populaires n’ont pas fière allure d’où les dispositifs évoqués plus haut, pour répondre point par point à un problème de société. C’est nier la spécificité d’un quartier populaire au bon vouloir d’un modèle français qui intègre, qui assimile, mais qui a surtout du mal à digérer : gardez en tête l’image du serpent gobeur d’éléphant du Petit Prince. Et cela fait 30 ans que cela dure. A ce sujet, un jeune, interviewé sur l’image des quartiers populaires portait un discours lucide, sur un banc du jardin des Plantes : « nous sommes en train de payer les erreurs d’hier ». Oui, mais demain ? « au regard des chiffres, ça ne s’annonce pas brillant. »

C’est nier la spécificité d’un quartier populaire au bon vouloir d’un modèle français qui intègre, qui assimile, mais qui a surtout du mal à digérer

C’est ainsi que notre serpent se mord la queue, en plus d’avoir du mal à digérer. Mais, ce serait oublier un autre chiffre, qui lui serait plus significatif : le nombre d’habitants dans les quartiers dits d’habitat populaires.

7 % de la population, 4,4 millions d’habitants avec une sur-représentation de la jeunesse. Un tiers de plus pour les moins de 6 ans et un quart de plus pour les moins de vingt ans(voir le rapport onzus de 2011). Les quartiers populaires deviennent illico un enjeu pour le premier tour en année d’élection présidentielle. Et là, on tient quelque chose. Il n’y a pas un parti politique qui ne peut tenir compte de cette réalité. Mais, c’est ici que l’on voit aussi l’autre intérêt de la statistique, on lui fait dire ce que l’on veut. En effet, soit les quartiers sont une menace ; soit ils sont des terrains d’avenir. L’avantage est de pouvoir choisir les éléments de langage en fonction de sa vision politique de la situation, de la gauche ou de la droite. Au milieu (et non pas au centre), restent les quartiers populaires et autant de bulletins de vote existants ou en devenir.

Les travaux de Marwann Mohammed, sociologue de terrainet de banlieues, montrent une partie de la jeunesse en bandes. Qui dit jeunesse, dirait délinquance. Ce phénomène ne date pas d’hier, mais n’est quand même inscrit dans le patrimoine génétique des banlieues. Il serait la résultante d’une cohorte de problèmes, où ce groupe de population cumule l’échec scolaire, le délitement de la structure familiale (on constate l’omniprésence des familles mono-parentales et des femmes isolées dans les quartiers), le chômage de masse. Autant de facteurs statistiques qui viennent alimenter le « fait social », dixit les propos de Jean-Frédéric Boeswillwald, de l’équipe de quartier des Dervallières, dans une interview publiée sur Fragil la semaine dernière. C’est le fait social. Mais aussi le fait générateur d’un traitement médiatique qui peine à y voir clair, qui peine à trouver une représentation digne des quartiers populaires en ramenant l’information au prix du kilo d’explosif. A ce sujet, le travail du journaliste Jérome Pierrat Caïds des cités : nouveaux visages du banditisme montre une jeune génération qui a passé depuis longtemps la délinquance pour faire de l’économie parallèle un métier. Avec des horaires, un salaire et des week-ends. Lui ne s’intéresse pas au prix du kilo d’explosif, mais illustre la multiplication des armes de guerre (principalement les armes d’ex-URSS) et les Go Fast, trafic de drogue à l’international sans le sensationnel du traitement cinématographique du sujet. Des entrepreneurs en lieu et place des jeunes à casquette, devenus des soldats parmi tant d’autres.

Impossible à dire concrètement, l’absence, cette fois-ci de chiffre, rend le jugement complexe. Pour le dire, on se repose davantage sur le climat ambiant, donc sur les faits divers

On l’a vu. Le fait générateur de notre venue sur le plateau de TéléNantes vendredi 24 novembre est l’agression de Jean-Michel Nagat (journaliste de la chaîne) aux Dervallières. L’invitation est prise : Fragil est interrogé en tant que media, quant à notre expérience au sein d’un quartier populaire. D’emblée, la focale est mise sur un discours redondant : « les Dervallières sont-elles une zone de non-droit ? ». On en revient au Far-west évoqué en début d’article. Malgré l’aspect réducteur (nous sommes sur une émission de 26 minutes), c’est cette question qui entame le débat. On sent tant le malaise que l’incompréhension des invités sur le plateau. Une grenade de guerre explose à Bellevue, des coups de feu retentissent quelques rues plus loin alors que l’on juge le procès de Sabri Benrekta, jugé pour l’homicide de Toko Botuwamungu le 4 septembre 2008. « Il y a-t-il une plus d’armes à feu dans les quartiers ? », impossible à dire concrètement, l’absence, cette fois-ci de chiffre, rend le jugement complexe. Pour le dire, on se repose davantage sur le climat ambiant, donc sur les faits divers. Dans un ouvrage de Vincent Goulet, les usages ordinaires de l’information, ces faits divers viennent « actualiser l’angoisse fondamentale, souterraine et souvent refoulée, que génère la pensée chez l’homme de son propre trépas ». Pour Marwann Mohammed, ces faits divers perpétués par les bandes seraient « lu(s) avec attention » (lire l’article des Inrocks) dans la presse quotidienne régionale, exemple pris ici avec le Parisien.

Donc : le fait social marqué par la délinquance, le chômage et les accidents de parcours (notamment les jeunes espoirs du football qui voient leur carrière stoppée net par une blessure) alimente les faits générateurs du journaliste qui produit une image et des représentations qui marqueront les esprits, surtout de ceux qui vivent en dehors des quartiers. Lors de micro-trottoirs réalisés dans le cadre d’un dossier sur l’information dans les quartiers populaires, nous sommes amenés à questionner les habitants de la métropole sur l’image qu’ils ont des quartiers et comment est conditionnée cette image. Sans confusion possible, une personne interviewée qui a une relation avec le quartier (y habite ou y travaille, ou a une connaissance qui y habite) ne qualifie pas le quartier de chaud ou dangereux alors qu’une personne sans connexion avec un quartier, aura d’emblée une appréciation plus négative, en se basant sur « ce qui est dit dans la presse ». Une illustration de ce décalage d’image entre la réalité et ce que véhiculent les medias. A ce sujet, la récente étude de l’Institut Montaigne, Banlieues de la République, donne à voir le témoignage d’habitants des quartiers qui ne ressentent pas (ou pas autant) d’insécurité qu’on peut le dire. Cela se passe à Clichy Sous-Bois. Ce paradoxe dans la perception des banlieues va donc dans le sens d’une méconnaissance et d’une stigmatisation véhiculées par les medias, qui reviennent irrémédiablement sur le sujet, surtout dans un contexte précédent l’élection présidentielle. « En 2002, on avait observé un regain de tension dans les quartiers avant l’élection présidentielle » rappelait Jean-Michel Nagat. Un regain de tension observé donc de l’extérieur avec comme indicateur les medias et la statistique, comme mètre-étalon. Là est sans doute la difficulté de traiter le sujet.

Opérations promotionnelles

« La hiérarchie de l’information ne nous est pas favorable ». Ce propos de Jean-Frédéric Boeswillwald, de l’équipe de quartier des Dervallières est sans détour : de fait, la présence journalistique aux Dervallières repose sur la présence d’un correspondant, sinon celle d’un journaliste lorsqu’il s’agit d’incivilités ou de dossier consacré au mal-être des habitants ou à ce climat pesant. Cependant, la dynamique de la vie associative et un événement fort, à l’échelle du quartier, comme la fête de quartier ne trouve aucun écho dans ce journal. Ce qui participe au sentiment d’injustice de la part des acteurs associatifs du quartiers, qui eux, militent pour que les Dervallières ne soient pas qu’une somme de clichés. Mais, cela ne trouve pas écho dans les colonnes des deux quotidiens locaux : Ouest-France et Presse-Océan.

Mais les autres mois, où étiez-vous ?

Écartons d’emblée le dispositif spécial pour quartier spécial. On entend par dispositif spécial le fait de venir couvrir fortement l’actualité d’un quartier pour combler le manque de présence constatée précédemment. Ouest-France avait à ce titre réalisé un dossier spécial Un mois aux Dervallières. En sus de tomber dans la discrimination positive, il est facile de mettre en doute ces pratiques qui visent encore une fois à produire du sensationnel dans un quartier populaire, le sensationnel reposant uniquement sur le un mois ; impossible de ne pas avoir en tête les opérations promotionnelles de grande-surface. Le revers de la médaille apparaît très vite. Dans le cadre d’un débat organisé à Nantes en juin 2011, Medias 2030, cette opération était mentionnée par un journaliste de Ouest-France comme exemple de production d’information locale dans un quartier populaire. « Mais les autres mois, où étiez-vous ? », cette question légitime renvoie dans les cordes une tentative honorable mais sans doute assez maladroite sur le traitement de l’information dans les quartiers populaires.

La voie ouverte par le Bondy Blog et une information produite par les quartiers montre une autre approche, par le journalisme participatif. On tempérera l’emballement actuel à Nantes pour ces méthodes en veillant à ne pas uniquement travailler sur un métier de journaliste pour tenter d’apporter de l’emploi à des jeunes souhaitant poursuivre un cursus journalistique, sans quoi, on passerait à côté de l’essentiel, sans doute. Il est du devoir des medias de travailler sur le fossé entre l’information et les quartiers. Par ailleurs, la diversité des territoires et des réalités dans les quartiers ne permet pas d’apposer une labellisation Bondy Blog sur les quartiers nantais. Le principe même dénaturerait la pertinence de la démarche. Ce n’est pas parce que le fait social est le même que les réponses doivent être semblables.

Le participatif ouvre la voie, montre de nouveaux modes de production. Encore une fois, il n’y a pas d’opposition à un système classique, mais bien une manière de faire, autrement. Entre la contribution citoyenne et le métier de journaliste, une complémentarité existe qui peut participer au traitement des quartiers populaires, pour décloisonner les postures et imaginer de nouveaux usages de l’information.

Pour que l’analyse et la critique sur le terrain et par la connaissance accrue des quartiers soient de mise. Ce n’est pas ici une question de liberté de la presse, mais une question avant tout citoyenne. Veillons à ne pas enfermer l’actualité dans une logique conduite par le message essentiel et le rapport mort-kilomètre. Il s’agirait de donner du sens aux lois de proximité.

Romain Ledroit

Crédits photos :

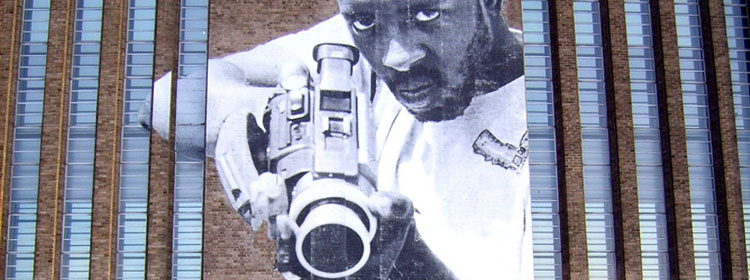

Bannière : Photo de l’exposition de JR à la Tate Modern. Flickr cc Malaviasas.

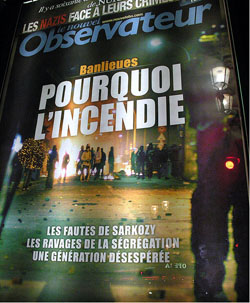

Colonne : Insee / Libération / Le nouvel Observateur

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page