FOCUS

Têtes hautes, hors de l’eau

Sur le thème de l’eau, la question des grands barrages hydroélectriques n’est souvent débattue que dans les milieux écologistes. Lors du festival du cinéma alter’natif, une table ronde «  Amérindiens et barrages  » lui a été consacrée, illustrée par le documentaire d’un mexicain expatrié à Lyon, Carlos Perez Rojas. Y el Rio sigue corriendo (Et le fleuve coule encore) offre un regard plus social qu’environnemental sur le sujet.

Sombres remous au sud du Mexique, dans l’état du Guerrero. En 2003, explosions à flanc de montagnes et convois d’engins de chantier alertent les habitants de plusieurs villages : le gouvernement et la Commission Fédérale d’Electricité (CFE) ambitionnent depuis 1976 [1] de construire un barrage hydroélectrique le long du fleuve Papagayo et commencent à œuvrer. C’est le lancement des hostilités entre institutions et populations locales, qui s’insurgent face au manque de consultation et d’information, et face aux dégâts cachés dont elles sont menacées : selon la CFE, un peu moins de 3000 personnes seraient déplacées.

Expliquer ce qui pousse les populations locales à s'insurger contre ce projet hydroélectrique

Mais selon les ONG, elles seraient 25000, suivies de 75000 autres indirectement touchées par ce barrage prévu pour mesurer 162m de haut et retenir les eaux du fleuve sur une surface de 137 kilomètres carrés. Surpris sur leurs lieux de vie et laissés dans l’ignorance, les villageois se sont mobilisés. Un constat sur lequel s’ouvre le documentaire de Carlos Perez Rojas, jeune réalisateur autodidacte. Vivant, à l’époque, dans cette région côtière et ayant eu vent des protestations paysannes, son intention est claire : expliquer ce qui pousse les populations locales à s’insurger contre ce projet hydroélectrique : « j’ai voulu faire un film pour parler des paysans mexicains qui vivent de la terre, aider à comprendre cette résistance, transmettre une philosophie de vie. Ces paysans semblent vouloir être pauvres et certaines personnes, lors des projections, se sont trouvées énervées par le comportement des opposants. Pour la classe moyenne mexicaine, ces paysans ne comprennent pas ce qu’est le développement. »

Solidarités en pointillés

Pourtant, en les filmant au plus près de leur quotidien, en leur laissant longuement la parole et en se faisant le témoin des diverses assemblées organisées autour de la résistance au projet, Carlos Perez Rojas parvient à faire ressentir à quel point ces habitants sont attachés à leur mode de vie et aux terres dont ils sont aujourd’hui propriétaires. Ne commercialisant pas, ou peu, les produits de leurs cultures, ils ont à cœur de montrer aux institutions que ces terrains sont parfaitement arables et produisent en quantité et en variété suffisantes pour assurer au moins leur autonomie. Tous les témoignages et récits relatés dans le documentaire évoquent une vie rythmée par les récoltes, gérées de façon à faire vivre les familles qui les génèrent. La perspective de l’engloutissement des cultures, des constructions, des institutions, des morts mêmes, les nombreuses inconnues entourant les relogements et compensations, le dialogue de sourds entrepris avec la CFE, dont le directeur général assure que le barrage sera construit « selon leur volonté », laissent s’installer un climat particulièrement délétère. Déjà trois victimes à déplorer. « La paix sociale est rompue », « c’est la guerre », entend-on dans la bouche des opposants interviewés. Outre un blocus permanent, empêchant les camions de pénétrer dans la zone de chantier, les habitants en lutte sont soutenus par plusieurs associations locales et internationales, comme le CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota), Amnesty International et l’association Tlechtinollan, spécialisée dans la défense juridique des populations autochtones. Mais ils ne bénéficient que d’une faible couverture médiatique. D’après Carlos Perez Rojas, mis à part quelques journalistes indépendants, la presse ne s’intéresse aux événements qu’en cas de violences, ou lorsqu’une personnalité se déplace.

Document exemplaire

Son titre est toujours d'actualité et pour les Nantais présents dans la salle, la lutte de ces paysans mexicains avait un arrière-goût de kerozen

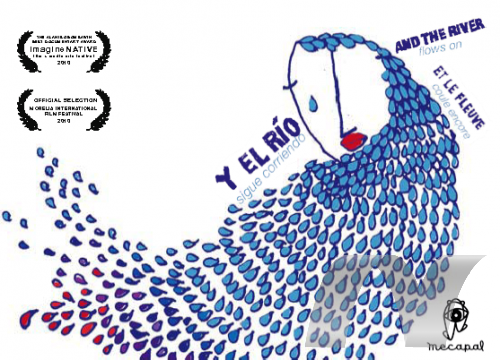

La situation que décrit Carlos Perez Rojas reste exceptionnelle, mais exemplaire en matière de lutte contre de grands projets écologiquement destructeurs. Ernest Webb, producteur du film One more river (projeté au Concorde en avant-première lors du festival), documentaire sur le processus de consultation et de décision de la communauté Cri du Québec lors du projet de la Baie James, a affirmé regretter de n’avoir pu réaliser un tel documentaire il y a trente ans, lorsque le Canada était soumis à ce même diktat : engloutir des terres habitées pour alimenter le pays en électricité, modifier quantité d’habitudes de vie aujourd’hui regrettées. Si la pêche, par exemple, était quotidiennement pratiquée, elle a été remplacée par des messages d’hygiène publique conseillant de ne consommer du poisson qu’une fois par semaine, voire par mois, en raison de la contamination au mercure entraînée par la dégradation sous-marine des forêts englouties, a-t-il raconté lors du débat qui a suivi la projection. Mais c’est surtout le poids des populations autochtones qui a été mis en avant lors de la table ronde. Carlos Perez Rojas ne se définit pas comme écologiste, malgré la teinte environnementale du projet dont il a filmé les vicissitudes. Son documentaire parle d’une lutte sociale et met en évidence le besoin d’instaurer davantage de dialogue entre populations et dirigeants. D’après lui, son point de vue, uniquement tourné vers les opposants, lui a été imposé. Vidéaste pour l’association Tlechtinollan, il était alors connu dans le milieu de la défense des droits de l’Homme. Au vu d’un climat très conflictuel, il ne s’est pas tourné vers les partisans du projet. Réalisé entre 2006 et 2007, présenté pour la première fois à Mexico en 2010 et projeté depuis dans une trentaine de festivals internationaux, son documentaire a déjà remporté plusieurs prix [2]. Son titre est toujours d’actualité et pour les Nantais présents dans la salle, la lutte de ces paysans mexicains avait un arrière-goût de kerozen.

Lucie Aubin

Crédits : Affiche du film Photos : Christine Prat

[1] Selon le Centre des droits humains en Amérique latine, cdhal.org

[2] le prix Alanis Obomsawin du meilleur documentaire au Festival ImagineNATIVE et le Tambour d’or au Nepal International Indigenous Film Festival, en 2010.

Même auteur

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page