cinéma israélien

Sans tambour ni trompette : La visite de la fanfare

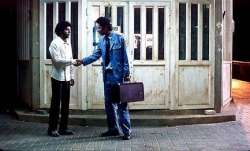

Pas d’esbroufe mais une touchante humanité, de l’humour et de bons acteurs dans "La visite de la Fanfare" du réalisateur israélien Eran Kolirin qui nous raconte l’histoire d’une rencontre inopinée entre des musiciens égyptiens et les habitants d’une petite ville israélienne.

Tout commence par un imprévu dans cette histoire un peu anecdotique racontée par le réalisateur israélien Eran Kolirin : une fanfare de la police égyptienne débarque en Israël pour y donner un concert de musique arabe classique, mais le comité d’accueil prévu n’est pas là. Nos musiciens décident de se débrouiller malgré un anglais assez approximatif et une méconnaissance complète de l’hébreu. Il s’ensuit une série de malentendus qui va les conduire dans une petite ville israélienne au milieu de nulle part. Ils vont y être pris en charge par Dina, une jeune femme qui tient un petit restaurant dans ce patelin perdu.

Une histoire très humaine

Plus qu’un film sur les relations israélo-égyptiennes, il s’agit d’une rencontre inattendue et touchante entre des hommes et des femmes qui ont chacun une histoire personnelle, faite de blessures cachées et d’espoirs.

Quatre personnages en particulier sont au centre de l’attention du réalisateur qui nous les montre souvent en plans rapprochés centrés sur les expressions. Le colonel responsable de la fanfare, un peu raide et embarrassé, très cérémonieux et qui tient à montrer que son orchestre est capable de faire face à la situation ; son second, timide et mélancolique, qui souhaite obtenir plus de responsabilités. Tous deux sont confrontés à une jeune recrue, musicien dragueur et un peu opportuniste qui met les pieds dans le plat de leurs difficultés. Enfin, rien ne serait sans Dina, personnage-clé, jeune femme juive émancipée et moqueuse, que l’on sent en recherche de quelque chose, et qui semble attirée par le colonel. Les attentes divergentes des personnages vont donner lieu à plusieurs scènes tragi-comiques qui vont nous révéler peu à peu des bribes de leurs vies et de leur passés parfois douloureux.

Une rencontre inattendue et touchante entre des hommes et des femmes qui ont chacun une histoire personnelle, faite de blessures cachées et d’espoirs.

Un film plein d’humour

C’est une des caractéristiques de ce film, un humour efficace sous-tendu par une réalité douce-amère. Sur fond de paysages lumineux quelque peu désolés, la confrontation se fait sur le mode comique entre les quelques habitants -qui assistent, d’un air surpris et un peu goguenard, à l’arrivée de la fanfare- et la dizaine de musiciens en uniforme militaire bleu-ciel. De longs plans-séquences nous les montrent au milieu du désert, perdus mais en rang et la tête haute. Ces longs plans qui glissent d’un objet vers un autre impriment un rythme assez lent au film sans que cela ne suscite l’ennui.

Le comique naît du décalage que l’on perçoit entre cette fanfare arabe à l’ancienne -et à la moyenne d’âge relativement élevée- et le monde qui les entoure. Celui-ci est incarné par les habitants de cette modeste ville israélienne et par les impératifs de rendement et d’efficacité brandis par les autorités égyptiennes. Cependant, quand il s’agit de drague, on assiste à un renversement : c’est le jeune musicien égyptien qui donne une leçon à un jeune Israélien inexpérimenté. L’humour naît de ces situations décalées servies par des comédiens doués et tout à fait crédibles, comme Roni Elkabetz -qui joue Dina- Sasson Gabai -le colonel- et Saleh Bakri -la jeune recrue.

Un héritage commun

Si ce film nous dit quelque chose des relations entre Israël et le monde arabe, c’est que les rencontres peuvent se faire parfois sans tension ; on ne sent pas d’hostilité particulière entre les Israéliens et les musiciens égyptiens qui sont reçus chez l’habitant. Certes la gêne est perceptible lorsque les convives du dîner d’anniversaire se regardent en chiens de faïence, comme le feraient des étrangers qui ne partageraient pas la même langue et se retrouveraient autour de la même table sans l’avoir cherché, mais que la musique pourrait malgré tout rassembler.

Un humour efficace sous-tendu par une réalité douce-amère.

Car les uns et les autres ont envers et contre tout un héritage en commun : une certaine culture populaire véhiculée par les vieux films égyptiens des années 50 et 60 et par la musique traditionnelle incarnée par Oum Kalsoum et les orchestres arabes. Dans le film, la langue arabe est aussi vécue comme la langue de l’amour, tel qu’il était incarné par Omar Sharif dans ces vieux films arabes dont se souvient Dina avec nostalgie, et tel qu’il est formulé par le jeune Egyptien face à un Israélien qui ne comprend pas un mot, mais paraît subjugué par la musique de la langue.

Tout un symbole pour ce film simple et touchant sur la visite d’une fanfare égyptienne qui vient bousculer la vie d’une petite ville israélienne.

Emilie Le Moal

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page