Des portraits puissants en noir et blanc exposés au CID

Mise en lumière de ce qui (n’)est (pas) marqué sur nos fronts

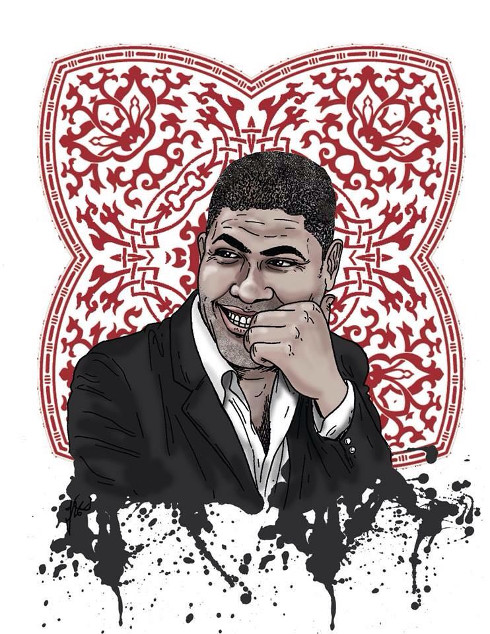

L’exposition «  C’est (pas) marqué sur mon front  », série de portraits en noir et blanc photographiés par Max Tchung Ming, est présentée par le CID Origi’Nantes jusqu’au 31 mars. L’occasion pour Fragil de rencontrer le photographe, de décrypter son travail et de dresser le portrait d’un homme tout en nuances.

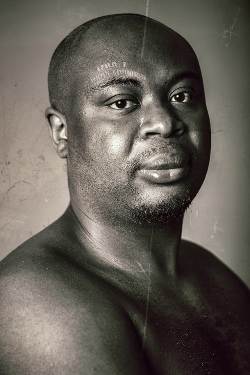

En montant les escaliers majestueux des Ateliers Dubigeon, on découvre une dizaine de portraits en noir et blanc d’hommes et de femmes noirs aux tronc nus qui nous offrent leurs regards graves et intenses. Ces regards nous fixent et nous interpellent d’autant que se dessinent d’un trait blanc sur leur front leurs noms et professions. Ils ne sont pas musiciens ou sportifs. Ils sont issus de champs divers de la société : avocat, notaire, chef d’entreprise, journaliste, consultant..., et existent aussi de par leur identité professionnelle. Et ce qui interpelle dans ce qui devrait être une évidence, c’est que cela puisse interpeller. Oui, finalement, les Noirs ne sont pas une communauté. Leur distinction apparente n’est révélatrice de rien d’autre que de nos propres projections fantasmées et construites à l’aune de décennies d’histoires entendues, d’images véhiculées dans le champ médiatique.

Au-delà du sceau des préjugés : susciter questionnements et émotion

Le récit photographique de Max Tchung Ming, dont la construction est amenée à se poursuivre selon l’artiste, commence en 2012 lorsqu’il photographie un ami, un cousin et un frère. C’est en projetant leurs trois portraits sur grand écran qu’il ressent la nécessité de les transmettre. Et en transmettant, d’autres proposent de poser de la même manière. L’intention première était de présenter 10 portraits. Et lorsque ces 10 portraits sont alignés, le message « C’est (pas) marqué sur mon front » s’impose comme un renvoi au marquage au fer rouge des esclaves.

Ces regards nous fixent et nous interpellent d'autant que se dessinent d'un trait blanc sur leur front leurs noms et professions.

En 2013, la série de portraits est exposée pour la première fois au Ministère de la Justice à la demande d’un conseiller de Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux. Une vraie reconnaissance pour ce travail qui a commencé à exister sous les dorures de la République. La première véritable mise en lumière dans l’espace public se fait par la projection des portraits géants sur des tours des Tarterêts, dans l’Essonne, dans un quartier réputé comme un des plus difficiles de France. Et là, Max Tchung Ming prend conscience que l’un de ses objectifs est de susciter des rencontres : au pied des tours, les habitants se questionnent sur ces portraits, échangent, et certains des modèles se retrouvent. C’est une expérience que Max Tchung Ming décrit comme « émotionnellement et artistiquement puissante ». Le travail existe aussi par le biais d’un site et d’une page Facebook, mais Internet ne doit pas être le lieu final de présentation du travail de Max Tchung Ming qui lui préfère les lieux communs de rencontre qui ne soient pas excluants.

Les nombreuses réactions autour de son travail lui ont permis d’éclairer ce que, de façon inconsciente, il cherche à susciter : « Des réactions, de l’émotion, des questionnements sur ce qui construit nos identités. » Les retours positifs sont venus essentiellement de militants humanistes qui voient dans ces portraits bien plus que la couleur de peau ou que la discrimination. Et également des femmes, ce qu’il explique par le fait qu’elles sont souvent les premières victimes de discrimination. C’est dans la sphère des décideurs politiques que son travail suscite parfois moins d’enthousiasme : il est suspecté de « communautarisme ». Certains lui reprochent de ne pas avoir inclus de handicapés, d’Arabes... A cette critique, Max Tchung Ming répond : « La couleur de peau n’est pas une communauté. »

Au-delà des apparences : s’affirmer dans l’accomplissement

Alors, d’où provient ce besoin de mettre en lumière ces portraits bruts d’hommes et de femmes qui nous ressemblent dans leur humanité ? Car l’on parle forcément aussi d’où l’on naît, de l’endroit premier que l’on n’a pas choisi. Cette nécessité s’explique sans doute à l’aune de son parcours de gamin dans la région parisienne, qui tape la balle avec le frère de Thierry Henry et se choisit comme modèle positif les sportifs, en voyant à la télé les athlètes noir-américains auréolés de gloire médiatique aux JO. Il rêve de faire carrière dans le sport, qui lui parait alors être l’un des seuls vecteurs de réussite et d’affirmation de soi pour ceux dont la couleur de peau n’est pas la norme. Il se lance dans l’athlétisme, s’ennuie dans les salles de classe où des professeurs lui renvoient une image négative, lui promettant un avenir peu radieux. Avec un père qui veille à la réussite scolaire, il décroche pourtant son bac, mais l’ambition n’y est pas...encore. Il intègre le STAPS grâce à son statut de sportif de haut niveau, passe le concours de professeur d’EPS et le réussit, l’orgueil chevillé au corps.

Nous mener au-delà des apparences, vers ce qui nous rassemble plutôt que vers ce qui nous divise, faire bouger les lignes

Après 16 ans de professorat, il passe l’oral du concours de chef d’établissement en ne concédant rien sur son look capillaire : il ne se coupe pas les cheveux et conserve ses dreads. Car il refuse de renier une partie de lui-même et préfère mettre en valeur ses compétences professionnelles bien plus essentielles à ses yeux que des cheveux trop longs. Cette petite provocation faite à l’institution, pour lui qui ne boit pas, ne fume pas et est reconnu dans son travail, révèle un besoin de faire reconnaître une identité multiple. Et rejoint ce faisant le propos de son travail photographique, nous mener au-delà des apparences, vers ce qui nous rassemble plutôt que vers ce qui nous divise, faire bouger les lignes. Il a viscéralement ancrée la croyance que seule la proposition de modèles positifs à des jeunes en perte de repères leur permettra de se projeter dans un avenir structurant. Et croit profondément en l’effet Pygmalion pour offrir à ces gamins l’image de ce qu’ils pourraient à leur tour devenir. Il croit en l’importance de montrer que l’on existe aussi par ce qu’on accomplit lorsqu’il met en relief ces chemins de vie au-delà des assignations à résidence identitaires, lorsqu’il convoque l’envers des apparences et nous renvoie à nos identités millefeuille. Et c’est bien un travail primordial que Max Tchung Ming nous livre, nécessaire en ces temps où l’essentialisation, les replis sur des valeurs identitaires réductrices nous empêchent de percevoir l’essentiel : que ce que nous sommes n’est pas (seulement) marqué sur nos fronts.

Exposition présentée jusqu’au 31 mars au CID Origi’Nantes dans le hall du bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 rue Léon Bureau à Nantes.

Pour en savoir plus, le site du projet.

Texte : Nathalie Guillotte

Portraits : Max Tchung Ming

Photo : Roland Boyer

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page