FRAGIL AU FESTIVAL LES ORIENTALES 2009

Bollywood, le cinéma showk

Analyse d’Emmanuel Grimaud, anthropologue et réalisateur

Bollywood est certainement la seule industrie cinématographique où l’on peut tourner un remake de Titanic dans un bus et envisager des millions d’entrée. Au-delà des clichés kitschs et des anecdotes exotiques, ce pan de la culture indienne contemporaine mérite une analyse anthropologique. Emmanuel Grimaud, chercheur au CNRS et réalisateur, a sondé le Bollywood de l’intérieur et en a décrypté les arcanes. Fragil au festival Les Orientales

A Bollywood, les scripts interchangeables sont de simples prétextes (…) Le film s’invente en fait durant le tournage

A l’aube des années 2000, après un cursus d’histoire et d’ethnologie à l’université de Nanterre, Emmanuel Grimaud arrive à Bombay. L’ethnologue spécialiste de la représentation visuelle et du rôle de l’image dans la culture indienne entreprend d’analyser le Bollywood de l’intérieur [1]. Il devient assistant de Sanjay Leela Bhansali, réalisateur du fameux Devdas et filme les tournages indiens pour en saisir la singularité. Son approche n’est pas cinéphile mais technique : « Comprendre comment les films indiens se font ». Invité des Orientales, il livre son analyse.

Le cinéma à l’indienne

Si le cinéma populaire indien présente cet aspect kitsch et superficiel qui prête à la caricature, c’est autant en raison de ses objectifs que des conditions de production. En Occident, scénario et story-board sont les deux piliers de la réalisation. On y considère d’ordinaire que la pré-production s’étend sur un an, et le tournage sur trois mois. A Bollywood, c’est l’inverse : les scripts interchangeables sont de simples prétextes à la création d’une équipe et à un montage financier. Film d’amour, film d’action, film héroïque, les synopsis sont toujours basés sur une relation sentimentale ou conflictuelle entre deux ou trois personnages. Le film s’invente en fait durant le tournage, qui s’étend sur plusieurs saisons, où s’alternent prise de vues, montages et remises en question commune.

Le culte du réalisateur, n’existe pas plus en Inde que dans le cinéma occidental d’avant-guerre. On devrait d’ailleurs parler de producteur exécutif, tant le réalisateur se présente en chef d’orchestre des contributeurs d’un film. Emmanuel Grimaud en témoigne : à toutes les étapes de la production, les représentants des différents corps de métiers prennent part aux décisions -le scénariste étant souvent le moins considéré. Acteurs, décorateurs, chorégraphes, financeurs et bien sûr compositeurs et paroliers apportent et imposent leurs idées à tour de rôle sur le lieu même du tournage. Dans cette cacophonie, les assistants s’avèrent souvent les plus efficaces ; il arrive que réalisateurs et chorégraphes leur délèguent totalement leurs fonctions.

Des stéréotypes, des remakes et des inventions

Evidemment, le film fini n’a souvent rien à voir avec le scénario de départ, ce qui ne choque personne. Que les genres présentent des formes totalement stéréotypées convient parfaitement au public, à la recherche de schémas familiers et de divertissement. A cet égard, Bollywood se différencie peu des super-productions américaines.

Pourtant, si les trames et les montages paraissent identiques, chaque film entend se distinguer des autres. Détails chorégraphiques, allusion à l’actualité et confusion entretenue entre vie des personnages et vie des acteurs singularisent les productions entre elles. Comme à Hollywood, la vie privée des stars et la diffusion des chansons sont constitutives de l’économie du cinéma populaire. De part et d’autre du Pacifique, les deux industries s’inspirent – en réalité s’espionnent et se pillent- en quête de la recette du succès. En Inde, l’argument vendeur du remake est obligatoire, quoiqu’il soit totalement factice : on peut prétendre décliner une version indianisé de Titanic et la tourner…dans un bus. A l’inverse, les studios états-uniens et britanniques s’essaient au genre indien, sans y parvenir.

En Inde, un film peut rassembler des dizaines millions de spectateurs en quelques semaines

Un siècle de cinéma, un milliard d’Indiens

Méconnu des peuples atlantiques, le cinéma indien a vu le jour au début du siècle. Dès 1913, Dadasaheb Phalke [2], prestidigitateur de profession, exploite les possibilités de la lanterne magique avec l’habileté et les méthodes onirique d’un Méliès. Dans une Inde totalement traditionnelle, il donne vie aux épopées et aux dieux en leur apportant le mouvement. Ce modèle de narration, diffusé dans des salles itinérantes, ne sera détrôné que dans les années 40 et 50, quand le cinéma classique d’Hollywood s’érigera en référence à imiter. Quant au cinéma d’auteur, représenté par Satyajit Ray [3] et ses héritiers, il reste par comparaison confidentiel, mais trouve néanmoins son public dans une certaine frange de la population.

Quoique florissante, l’économie cinématographique indienne ne sera réellement reconnue par la législation que dans les années 90, alors que le genre Bollywood est déjà développé. Avant cette date, le cinéma se finance largement par le blanchiment d’argent. L’ethnologue du CNRS le confirme : cette pratique est loin d’avoir disparu et explique partiellement la vitalité financière dont jouit l’industrie du film indien.

Dans ce pays à forte croissance économique, il arrive qu’un film, adossé à une intense campagne de communication centré sur les chansons et la starification outrancière des acteurs, rassemble des dizaines de millions de spectateurs en quelques semaines -en dépit de la part croissante de la télévision. Le réseau de distribution, essentiel, se présente comme une galaxie de diffuseurs, plus ou moins contributeurs financiers, qui gèrent les salles les plus hétéroclites, du multiplexe à l’arrière-boutique. En Inde, pas plus de culte du scénario que de droits d’auteurs. Les bobines sont allègrement dupliquées, censurées, remontées par les directeurs de salles, afin de présenter un spectacle accessible à tous les publics –quitte à créer des films nouveaux à partir de rushs piratés.

Par comparaison au Bollywood, le cinéma d’auteur indien reste confidentiel, mais trouve néanmoins son public

Bollywood, l’autre mondialisation du cinéma

Regardé comme une excentricité exotique en Europe, le cinéma de Bollywood conquiert un public toujours plus nombreux dans les pays limitrophes de l’Océan Indien : ses épopées fleuves à l’eau de rose et ses films d’action se diffusent et en version originale jusqu’aux campagnes du Nigéria, à une échelle que l’on ne penserait réservée qu’au cinéma hollywoodien.

Avec quatre-cents films annuels, le cinéma indien présente un gigantisme à l’échelle du sous-continent. Calcutta ou Delhi, comme Bombay, comptent parmi les mégapoles du globe, et chacune est apte à porter une industrie cinématographique. Bombay-Mumbaï, patrie du Bollywood, n’est donc pas le seul centre de production indien : Madras-Chennaï ou le Bengale donnent en fait le jour à la moitié des réalisations.

Omniprésent, le Bollywood unifie l’Inde, en dépit des origines sociales, géographiques, ethniques ou religieuses. L’hindi, langue officielle, demeure d’ailleurs la langue de la plupart des films -le bengali et le tamoul n’étant que minoritairement utilisés. Mais si Bollywood reflète l’Inde, il n’est pas plus qu’Hollywood un miroir de la société. Il ne donne à l’instar de ses affiches, qu’une image artificielle de la plus grande démocratie du monde.

Renaud Certin

Photos libres de droit

Pour en savoir plus : bibliogaphie et filmographie d’Emmanuel Grimaud

Cosmic city, Les automates divins de Bombay : film (Bollywood Film Studio-CNRS, 2008)

Cosmic city, Les automates divins de Bombay : film (Bollywood Film Studio-CNRS, 2008)

Dieux et robots, les automates divins de Bombay : livre & CD (Editions Archange minotaure, 2008)

Dieux et robots, les automates divins de Bombay : livre & CD (Editions Archange minotaure, 2008)

Bollywood film studio, ou comment les films se font à Bombay ? : essai (Editions du CNRS, 2007)

Bollywood film studio, ou comment les films se font à Bombay ? : essai (Editions du CNRS, 2007)

Le sosie de Gandhi : Essai (Editions du CNRS, 2007)

Le sosie de Gandhi : Essai (Editions du CNRS, 2007)

Le titre

En hindi Showk désigne un carrefour ou une artère commerçante. Par extension, c’est le quartier des marchands de Bénarès, qui fourmille de dizaines de professions dans un espace restreint. Vu de l’extérieur, c’est un bazar.

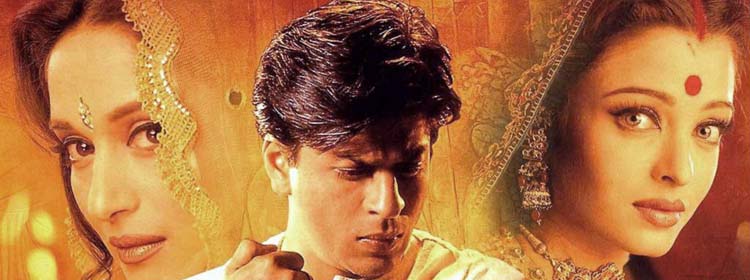

La photo est tirée d’une affiche de Devdas de Sanjay Leela Bhansali (2002).

Fragil au festival Les Orientales L’équipe de Fragil a suivi l’édition 2009. Retrouvez portfolios sonores, entretiens et articles d’analyse sur ce festival des arts traditionnels.

Fragil au festival Les Orientales L’équipe de Fragil a suivi l’édition 2009. Retrouvez portfolios sonores, entretiens et articles d’analyse sur ce festival des arts traditionnels.

[1] Bollywood est un mot-valise qui fait référence à Bombay-Mumbaï et à Hollywood, pour désigner l’industrie cinématographique de la ville la plus peuplée d’Inde. Contrairement aux idées reçues, Bollywood n’est pas la seule ville indienne à accueillir des studios de cinéma.

[2] Dadasaheb Phalke (1870-1944) est considéré comme le père du cinéma indien. Parmi sa centaine de films, seule une dizaine ont survécu. Il donne son nom à un prix.

[3] Satyajit Ray (1921-1992) réalisateur, écrivain et compositeur bengali mondialement reconnu

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page