Les 30 ans de Joy Division 4/4

Joy Division, épisode 3 : Une pochette sans nom, ou l’esthétique du néant

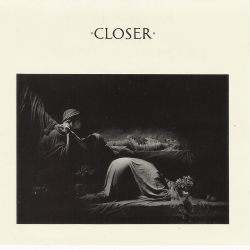

La mort précipitée de Ian Curtis afflige les membres du groupe. Malgré la douleur, l’équipe de Factory redouble d’énergie pour terminer Closer. Comme pour Unknown Pleasures, Factory veut que le dernier album de Joy Division soit considéré comme une œuvre d’art totale.

Dans cette perspective, Peter Saville, jeune étudiant en art puis graphiste du label, a apporté un soin particulier à la confection des jaquettes. “La pochette était le seul moyen de communication visuel entre les gens (et les groupes), et dans ce sens elle était prépondérante”, rappelle-t-il dans une interview au magazine Clash. Il y a 30 ans, le visuel et l’album étaient un évènement beaucoup plus important qu’aujourd’hui.”

Le look punk n’offrait pas beaucoup de perspectives.

En 1979, les disques punks sont illustrés par des portraits des membres du groupe (The Clash du groupe éponyme, Love Bits de Buzzcocks), ou des collages fluo d’inspiration dada (Never Mind the Bollocks des Sex Pistols, Noise Noise Noise des Damned). Pour Unknown Pleasures, Peter Saville conçoit un monochrome noir où figure un diagramme énigmatique, représentant les radiations d’une étoile à neutron. Aucun nom ne figure sur la pochette. Pour Closer, il opte pour la photographie d’une tombe italienne. Le graphiste explique ses choix dans le magazine Eye : “Le look du punk n’offrait pas beaucoup de perspectives pour un langage graphique novateur.

C’est là où Malcolm Garrett (graphiste de Buzzcocks, NDLR) entre en jeu. Malcolm avait un exemplaire de Pionniers de la typographie moderne, d’Herber Spencer. Le seul chapitre dont il ne s’est pas inspiré était New Typography de Tschichold, et il m’a tout de suite plu. J’y ai trouvé un parallèle pour l’évolution du punk à la new wave. Dans ce chapitre, qui semblait à l’époque être un pan obscur de l’histoire du graphisme, j’y ai trouvé un look pour la nouvelle vague de 1977-1978.” Outre Tschichold, Peter Saville va également s’inspirer du constructivisme russe, de Bauhaus, de De Stijl. Des mouvements architecturaux froids, désincarnés, utilitaires, en parfaite adéquation avec la musique déshumanisée de Unknown Pleasures et Closer.

A compter du jour où Joy Division termine sa carrière, c’est lui qui devient référence.

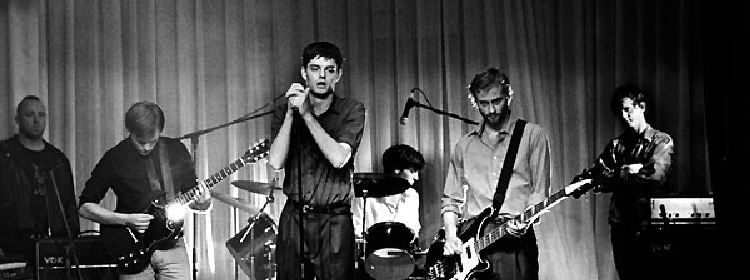

A la bêtise de ceux qui les portent, Joy Division préfère le gris de leurs uniformes. Ian Curtis et ses musiciens ont les cheveux courts et arborent des chemises impersonnelles, parfois barrées d’une cravate. Plongé dans une semi-obscurité, le groupe offre à son public un spectacle à l’opposé des déflagrations punks. Peter Hook, Bernard Sumner et Steve Morris sont absolument statiques, seul Ian Curtis s’empare de la scène dans une danse convulsive et désarticulée.

Quatre ans de carrière et deux albums suffisent à Joy Division pour passer du brouillon punk à une expression personnelle et visionnaire du rock. “De tous les groupes que j’ai vu pendant cette période, affirme le journaliste musical Jon Savage, à part les Sex Pistols et peut-être les Clash, ils étaient les plus intenses, et ont joué parmi les meilleurs live que j’ai vu.”

En octobre et novembre 1979, Buzzcocks les invite pour assurer leur première partie lors d’une tournée britannique. Parfois, le public quitte le concert après la prestation de Ian Curtis, délaissant le set des stars du punk mancunien. “Auparavant, 90% des démos que recevaient les maisons de disques sonnaient Sex Pistols, explique Frédéric Thébault dans son livre Génération Extrême. A compter du jour où Joy Division termine sa carrière, c’est lui qui devient référence, et d’autres vont suivre son exemple, si ce n’est musicalement, du moins philosophiquement...”

Bien sûr, Joy Division seul n’explique pas la fin du punk. La jeune Siouxsie Sioux a suivi un parcours sensiblement identique, faussant compagnie aux Sex Pistols pour fonder avec The Banshees l’un des plus grands groupes gothiques. D’autres formations ont naturellement évolué vers le style new wave, comme The Stranglers, Adam and the Ants ou Johnny Rotten (devenu John Lydon au sein de Public Image Limited). Mais Joy Division fut le premier groupe à placer le désespoir, la noirceur et la désillusion au cœur de sa création. Quand Ian Curtis se suicide dans sa cuisine, le 18 mai 1980, la popularité du groupe explose. Un mois après sa mort, le single Love Will Tear Us Apart se hisse à la treizième place des charts britanniques. Le chanteur devient un personnage mythique, sacrifié par sa propre inspiration à l’aube du succès. Son écriture et sa vie chaotique en fait un héros tragique, comme son idole Jim Morrison, et dix ans avant Kurt Cobain. Ce qui ne remplace pas les heures de répétition, les expérimentations les plus folles et la fatigue des concerts sous le ciel plombé de Manchester.

Joy Division en concert dans l’émission musicale The Wedge. L’attitude du groupe prend à contrepied les poses rock des années 70. (Crédit : Much Music, The Wedge.)

Dossier réalisé par Timothée Blit

Illustration extraite du film Control

Pour aller plus loin :

Bibliographie :

Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, Penguin, 2005.

Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, Penguin, 2005.

Fabien Ralon, Joy Division. Lumière et Ténèbres, Camion Blanc, 2001.

Fabien Ralon, Joy Division. Lumière et Ténèbres, Camion Blanc, 2001.

Frédéric Thebault, Génération Extrême 1975 – 1982 : du punk à la cold-wave, Camion Blanc, 2005.

Frédéric Thebault, Génération Extrême 1975 – 1982 : du punk à la cold-wave, Camion Blanc, 2005.

Discographie :

Warsaw, In Ideal For Living, Enigma Records, 1978.

Warsaw, In Ideal For Living, Enigma Records, 1978.

Joy Division, Unknown Pleasures, Factory Records, 1979.

Joy Division, Unknown Pleasures, Factory Records, 1979.

Joy Division, Closer, Factory Records, 1980.

Joy Division, Closer, Factory Records, 1980.

Joy Division, Still, Factory Records, 1981.

Joy Division, Still, Factory Records, 1981.

Filmographie :

Gee Grant, Joy Division, Jerry Chater (The Miriam Collection), 2007.

Gee Grant, Joy Division, Jerry Chater (The Miriam Collection), 2007.

Liens :

www.joydiv.org

www.joydiv.org

www.factoryrecords.net

www.factoryrecords.net

Bloc-Notes

-

«  Chasse fermée  » remporte le prix du public au palmarès d’Univerciné 2013

-

Hellfest 2013 : Fragil prend refuge dans le nid des enfers

-

La 7ème Vague ouvre le bal des festivals

-

Le sculpteur Yonnais Pierre Augustin Marboeuf expose à Nantes pour la première fois

-

Edito du 12 avril 2013 : du fond des abysses

Le dernier numéro

Le dernier numéro

Haut de la page

Haut de la page